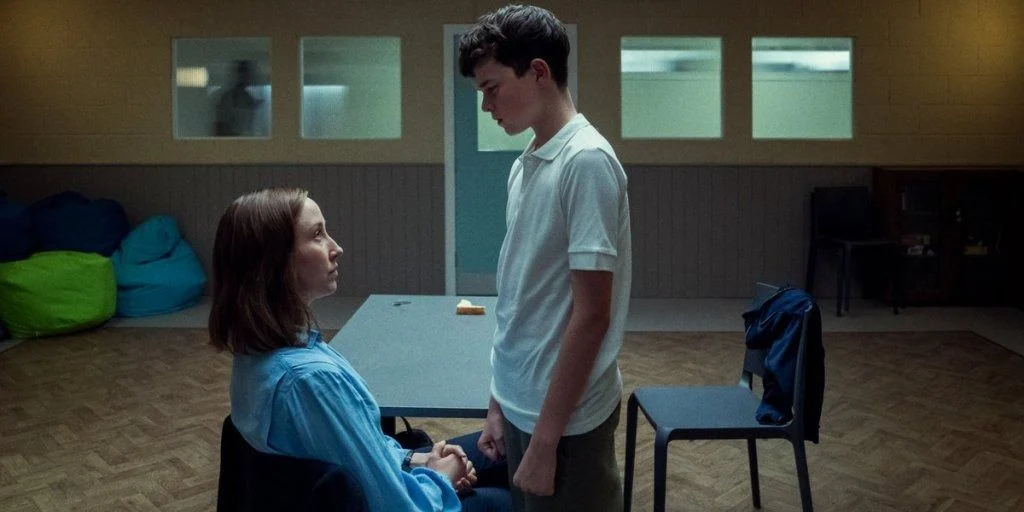

Adolescence (Netflix) : la plus dérangeante

Il est 6 heures du matin à Sheffield, banlieue résidentielle du Nord de l’Angleterre. La police défonce la porte de la famille Miller. Elle cherche le fils, Jamie, 13 ans, gueule d’ange, qui mouille son bas. Il est accusé d’avoir sauvagement poignardé une camarade de classe. Sans crainte de divulgâcher, on peut le dire : cette entrée en matière est une fausse piste. La culpabilité de Jamie n’est pas le nœud gordien de ce brillant récit – pour la simple et bonne raison qu’elle est établie d’emblée. Reste le mobile, l’impensable motivation de ce crime, que la série va précisément autopsier.

A LIRE AUSSI : 5 séries à voir en février

En quatre épisodes de 50 minutes à une heure, cette mini-série ajuste le point de vue – celui de l’accusé, de la police, d’une psy, puis de la famille du garçon – et maintient en apnée. Chaque épisode est un plan-séquence, tourné d’une traite, en temps réel. Loin d’être un exercice de style, ce dispositif éprouvant accouche de deux sensations aussi inconfortables que fascinantes. D’abord celle d’être pris dans une spirale infernale, une confusion où se bousculent tous les maux de l’époque : la vie numérique qui conduit au harcèlement, l’insidieuse perversité de la pensée masculiniste, la frustration sexuelle de l’adolescence convertie en pulsion de haine. Puis celle d’une insoutenable suspension du jugement. Comme la caméra, instable et volatile, le récit ne jettera en pâture aucun vrai coupable. Jack Thorne (scénariste de Skins et Shameless, qui joue aussi le père) et Philip Barantini (réalisateur de The Chef) signent une des premières grandes séries de l’année.

Profession : reporter, saison 2 (Arte) : la plus addictive

Dans les coulisses d’un JT australien, à Melbourne, fin des années 1980, Dale Jennings, un jeune ambitieux (Sam Reid), rêve de présenter le 20h. Il croise justement la route d’Helen Norville (Anna Torv), présentatrice star du créneau, dont le partenaire paternaliste se fait bientôt évincer… Nouveau bébé de Aaron Sorkin, scénariste d’À la Maison Blanche, cette série a la cruauté et l’ambivalence qui manque à The Morning Show, sa cousine américaine.

Plus que le quotidien électrique d’une chaîne de télé, c’est le pouls de la société misogyne, patriarcale, raciste, que la série observe, à travers le miroir grossissant qu’est cette rédac. Il y est question de l’épidémie du SIDA, des rapports de classe et de domination, de l’homophobie latente, de Tchernobyl. Sous le vernis de la reconstitution impeccable (photographie sépia, mobilier vintage et costumes à faire saliver les nostalgiques du patte d’eph’), le programme brille par l’ambivalence morale de ses protagonistes et sa pertinence contemporaine. Car en refermant notre séance de binge-watching de Profession : reporter, on réalise que la course à l’info, qui menace et mine les démocraties, ne date pas d’hier.

A voir sur Arte jusqu’au 27/02/2026

Krank Berlin (Apple TV+) : la plus énergivore (mais à voir quand même)

C’est la série médicale que tous les accros à Hippocrate (dont la saison 3 s’est terminée trop vite et trop tôt) doivent regarder pour combler leur manque. Dans le sillage des shows post-Covid (on pense aussi à The Pitt, sur Max, héritière d’Urgences), cette série créée par Viktor Jakolevski et Samuel Jefferson, ancien médecin urgentiste, prend ses quartiers dans un hôpital berlinois. On connaît la chanson : les soignants ressemblent à des morts vivants (presque plus que les patients), flirtent avec l’illégalité, la statistique et le rendement priment sur l’écoute et le diagnostic au long cours.

L’originalité de Krank Berlin tient plutôt à son atmosphère de fin du monde, tellement radicale qu’elle prend parfois des airs de trip sous acides, de cauchemar kafkaïen. Les dysfonctionnements structurels des urgences publiques semblent ici avoir atteint la mise en scène à l’os, transformant chaque minute en récit survivaliste. Poussé à bout, le spectateur finit par se demander s’il ne délire pas ce monde au bord du précipice, troué de saillies fantastiques. Si vous n’avez pas peur du burn-out par procuration, c’est fait pour vous.

A LIRE AUSSI : « Hippocrate » : pourquoi cette saison 3 est brillante

L’intruse (France TV) : la moins family friendly

À l’écran, les nounous ont toujours eu la cote. Sans doute parce qu’elles incarnent cette altérité radicale jetée dans un foyer rassurant, dont elles remuent les plaies. C’est cet imaginaire de la babysitter diabolique que l’excellente série écrite par Nathalie Abdelnour et Nathalie Saugeon investit, en la teintant d’une chronique douloureuse sur la maternité et sa charge mentale.

Récemment endeuillée de sa mère, Paula (Mélanie Doutey, impeccable) vient d’accoucher de son troisième enfant. Avec son mari (Eric Caracava), elle engage la (trop) parfaite Tess (Lucie Fagedet, vue dans Skam.) Bientôt, l’attitude irréprochable de la nounou souligne les failles de Paula, engluée dans un post-partum qui ne dit pas son nom. La maison en pierre bourgeoise de la famille, son escalier et ses portes coulissantes deviennent alors le théâtre d’un enfer domestique, que la mise en scène précise de Shirley Monsarrat fait glisser de la normalité vers l’angoisse.

Toujours au bord du thriller, la série préfère déminer un terrain plus complexe, celui de la psychologie de Tess, mère de substitution et rivale parfaite, qui se révèlera surtout être une orpheline à la recherche d’une filiation. Subtile idée que de faire de l’ennemie intérieure une héroïne si humaine.

Des gens bien ordinaires, saison 2 (Canal) : la plus grinçante

Imaginez un monde où les femmes auraient le pouvoir, et les hommes seraient obligés de leur obéir. C’est le point de départ dystopique de la première série réalisée par Ovidie, réalisatrice et journaliste spécialisée dans les rapports entre les genres. Dans ce monde matriarcal, un étudiant en socio idéaliste (Jérémy Gillet) décide de se lancer dans le porno (industrie qu’Ovidie connaît bien car elle y a été actrice et réalisatrice) afin d’en casser les codes de domination.

A LIRE AUSSI : Sophie-Marie Larrouy : « Ça a toujours été un fantasme pour moi d’avoir le génie de Jodie Comer »

Après une première saison qui nous immergeait dans les coulisses de la fabrication des films X, on retrouve notre héros, confronté comme jamais aux préjugés sexistes et aux résistances du système. Ovidie déploie implacablement les ressors tragico-comiques de cette fable carnavalesque, où les oppressions sont inversées pour mieux être désignées comme avilissantes. Ultime trouvaille : Des gens bien ordinaires fait la démonstration que le sexe est une affaire de pouvoir, un espace qu’il ne faut pas dépolitiser, tout en laissant hors-champ la moindre scène charnelle. C’est doucement subversif, fin et hilarant.