Dans Player Non Player, le joueur doit prendre soin des personnages qu’il rencontre, faire preuve d’écoute pour avancer. Comment cette idée du care te guide en tant que créateur de jeu ?

Player Non Player est un jeu qui s’est construit de manière expérimentale. Je n’ai pas écrit de game design document – ce qui correspond au scénario – j’ai fait au feeling. C’est pour ça que j’ai mis six ans à le façonner : il y avait des éléments qui ne fonctionnaient pas, que j’ai dû retravailler. Comme c’est un jeu où tu peux tout caresser, à ce moment-là du développement, tu pouvais progresser dans l’aventure sans respecter le consentement des personnages.

Ce que véhiculait le jeu comme message, c’est que tu peux toucher les gens sans qu’ils soient d’accord. Ce discours n’était pas en adéquation avec ce que j’imaginais. J’ai donc fait super gaffe à ça. Autrement, mon travail est traversé par le thème du deuil, sa relation à l’intime. Ça me touche beaucoup. J’ai des flashes de ma grand-mère sur son lit d’hôpital, du moment où je lui prends la main. Il y a un truc très fort dans ce contact physique, par lequel tu sens ce que la perte fait à ton corps, au corps de l’autre.

La vulnérabilité, la sensibilité, la fragilité sont des facultés encouragées dans Player Non Player. Ça tranche avec pas mal de jeux dans lesquels c’est la toute-puissance – souvent masculine – qui est mise en avant.

Ce n’est pas venu tout de suite. J’ai été très influencé par ma formation aux Beaux-Arts de Cergy : c’est là que j’ai rencontré l’artiste Sylvie Blocher qui a changé ma façon de voir les choses. Quand tu es un homme artiste, même gay, tu es vite orienté pour faire du design graphique un peu sérieux, propre, et Sylvie m’a décoincé par rapport à ça, pour me mettre face à mes propres problématiques sensibles. Le philosophe Geoffroy de Lagasnerie a aussi été hyper important pour moi : son enseignement à Cergy m’a ouvert à la sociologie et à la déconstruction de mon propre travail.

Dans le cours de Sylvie Blocher, « Plateformes expérimentales », j’ai choisi d’expérimenter avec le leap motion [capture de mouvement des mains, en réalité virtuelle, ndlr] et c’est un peu le début de Player Non Player. Je m’étais inspiré de Hurt Me Plenty (2014), ce queer game de Robert Yang, un simulateur un peu BDSM où tu peux donner la fessée à un gars en sous-vêtement. J’avais adoré ce jeu, qui est d’ailleurs plus un toy [un dispositif dédié au seul amusement, sans but autre qu’être ludique, ndlr] avec une représentation de personne queer. J’avais repris l’idée en mettant en scène le leap motion dans une salle avec une télé cathodique volumineuse. Tu avais un personnage dans la télé, qui réagissait à ta main, se calait par rapport à elle.

Ce mouvement de la caresse comme premier rapport au monde, il est venu de là ?

Oui, aussi du fait que j’aime bien expérimenter sur les ragdolls [technique de programmation qui simule le mouvement réaliste de personnage en réponse aux forces physiques, les faisant ressembler à des poupées de chiffon qui s’écroulent, ndlr.] Généralement quand les personnages meurent dans les jeux vidéo, ils deviennent tout mous, et c’est assez beau parce que ça ressemble à de la danse. Au tout début de l’écriture, je montrais des prototypes au groupe Agar Agar [la création de leur album électropop également intitulé « Player Non Player » est interconnectée à celle du jeu développé par Jonathan Coryn, ndlr] et on s’est dit que ce qui devait émaner du jeu, c’est un mélange de violence et de douceur. Mais ça manquait encore un peu de ce côté doux, alors j’ai repris le concept que j’avais élaboré aux Beaux-Arts, et j’ai intégré la caresse.

Les personnages que l’on rencontre sont morts, on doit les aider à partir en paix. D’où te viennent leurs histoires chaotiques ?

C’est de l’autofiction complète ! Le nageur parle beaucoup de la difficulté des ruptures amoureuses – ça c’est très personnel. Sur sa chaîne, en analysant des films comme Aftersun (2022, Charlotte Wells) ou des jeux comme The Last Of Us (Neil Druckmann, 2013), la youtubeuse Sofia dit bien à quel point ces œuvres évoquent la perte, le fait qu’aimer quelqu’un t’expose forcément à la douleur. Je trouve ça romantique et terrible. Et le nageur, c’est son histoire.

Odile, elle renvoie à l’incapacité de faire le deuil de ses parents. Les miens sont encore vivants, ils vont très bien, mais je n’arrive pas à me figurer leur mort. Je suis parti de chez eux à 25-26 ans, et là j’ai encore un bureau chez eux. On n’arrive pas à se quitter, l’émancipation se fait lentement.

Quant à Gemini, qui est un personnage trans, il incarne ce qui rassemble la communauté LGBTQ, c’est-à-dire le coming out, l’acceptation de soi. Ce moment où tu décloisonnes ton corps, tu l’autorises à vivre ses désirs. Moi, je pense que je les ai refoulés jusqu’à mes 15 ans. J’avais une capacité à me mentir à moi-même qui était absurde. J’allais sur des sites porno gays, et je me disais que j’y allais pour regarder comment je serai plus tard – mais que, pour l’instant, j’étais hétéro. C’était pourtant évident que j’avais du désir pour des hommes.

Tu donnes la possibilité de tuer les personnages dont on doit prendre soin. Pourquoi ?

L’idée, c’était d’évoquer la violence banalisée des joueurs contre les PNG [personnages non-joueurs, contrôlés par l’ordinateur, ndlr] dans les jeux vidéo. Je ne voulais surtout pas faire un jeu moral, parce que cette violence a une dimension cartoon, c’est souvent drôle. Mais là, en tant que joueur, le nageur te remet à ta place quand tu le brutalises parce que tout à coup il te dit : « Vas-y, j’adore ça. » Ça sort le joueur du jeu, il se pose des questions sur ce qu’il fait. Pas comme dans un clip de prévention, mais comme une œuvre un peu subversive.

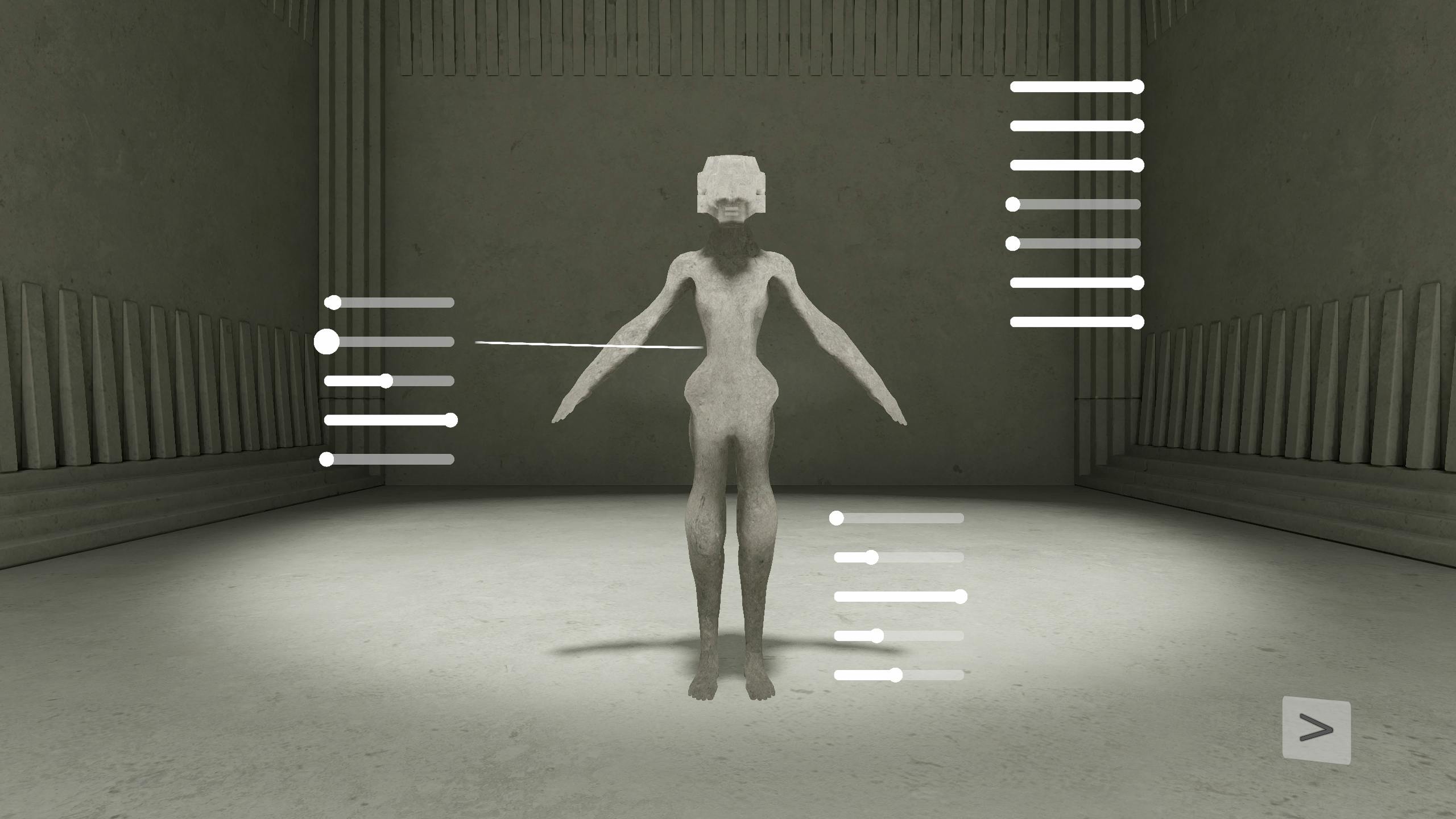

Dans ton jeu, on peut donner la forme, les attributs masculins ou féminins, que l’on veut à la créature que l’on incarne. À quel point es-tu attaché à cette possibilité de réinventer ton propre corps à travers les jeux vidéo ?

Il y a de plus en plus d’éditeurs de personnages qui te proposent de choisir d’abord entre un corps plutôt féminin et un corps plutôt masculin, et ensuite de choisir leurs organes génitaux. Je voulais aller encore plus loin : là, c’est vraiment genderfuck. La créature n’a pas de case de genre, mais a des génitaux. En revanche, si Player Non Player a parfois un côté sensuel, ce n’est pas du tout un jeu sexuel.

Personnellement, dans les jeux, soit on m’impose un personnage que je vais jouer avec plaisir, soit j’ai deux patterns. Je me refais moi-même pour me projeter parfaitement ou bien je crée un personnage pour qui j’ai du désir, que je trouve beau. Mais par rapport à ça, j’observe de plus en plus de réactions virulentes de la part des joueurs contre les personnages queer. Il y a beaucoup d’homophobes chez les gamers, malheureusement beaucoup sont d’extrême-droite. Statistiquement, c’est comme ça, c’est un public composé majoritairement d’hommes blancs hétéros. Dans les grosses productions, on n’a pas encore eu de jeu qui t’impose d’incarner un homme gay – ça n’existe pas. Sauf dans GTA : The Ballad Of Gay Tony (2009), mais c’est seulement un spin-off de la franchise.

Pour toi, qu’est-ce qui fait un queer game ? Ce n’est relatif qu’à de la représentation queer, ou c’est plus vaste ?

Au début, je n’avais pas du tout identifié Player Non Player comme un jeu queer. Mais c’est apparu comme une évidence. Je suis gay, donc cette expérience queer transparaît dans le jeu. Il remet en perspective les questions de genres, et la façon dont tu interagis avec des personnages LGBTQ. C’est un truc très autoproclamé de dire « je fais un jeu queer ». C’est revendicateur. Quand tu te réclames de ça, il faut qu’il y ait quelque chose de subversif. C’est une contre-culture, en résistance à une industrie au mieux préventive, qui va juste mettre un peu d’inclusivité dans ses jeux.

Typiquement, dans The Last Of Us 2 (Neil Bruckmann, 2020), il y a un personnage lesbien, mais on ne l’identifie pas comme un queer game. Neil Bruckmann a vu les vidéos d’une youtubeuse, Anita Sarkeesian, qui analysait les représentations pénibles de sexisme dans les jeux vidéo, et il s’est dit qu’il pouvait être un allié en proposant des personnages sortant de la norme. Il l’a très bien fait, mais c’est dans l’histoire, ça ne transparaît pas tellement ailleurs.

Dans un jeu queer, pour moi, il y a un investissement personnel. Au niveau de la distribution, c’est souvent très indé. Par rapport au gameplay, dans les jeux de Robert Yang, c’est l’idée d’un engagement du corps, de l’émancipation qui passe par là. Il y a un autre jeu de type visual novel [un jeu interactif centré sur la narration, généralement accompagné de textes et d’illustrations, pour lequel les joueurs prennent des décisions qui influencent l’histoire, ndlr] auquel je pense, c’est Dream Daddy Dating Simulator (GameGrumps, 2017) : il n’y a pas de spécificité queer au gameplay, mais bon, tu peux dater des ʺdaddiesʺ.

Toi, tu interagis avec d’autres créateurs de queer games ?

Oui, j’appartiens à un collectif qui s’appelle Distraction qui est en train de se monter. La question « Faut-il être queer pour rentrer ? » s’est posée. À priori la réponse est non. Mais il y a une proportion assez importante de queers qui en font partie. Vincent Moulinet, le curateur de l’expo Octobre numérique – Faire monde, dédiée aux mondes virtuels, s’investit beaucoup dedans. L’idée, c’est de créer un espace de dialogue entre artistes et créateurs de jeux vidéo, car ces deux milieux sont assez cloisonnés.

Ça tend à évoluer ?

Oui. En 2023 et début 2024, il y a eu une expo assez importante au Centre Pompidou – Metz, Worldbuilding – jeux vidéo et art à l’ère digitale. Mais elle a un peu agacé les développeurs de jeux vidéo, parce qu’elle exposait principalement des toys. Ça tient à plusieurs choses techniques : les jeux vidéo sont difficiles à exposer, car ils sont plus faits pour le salon, ils se pratiquent sur un temps long, intime. Et, évidemment, c’est difficile de les vendre à des collectionneurs d’art, surtout s’ils sont déjà accessibles sur plateformes. Mais les a priori sont en train de disparaître. Il y a une reconnaissance institutionnelle du jeu vidéo – le CNC donne par exemple de plus en plus d’aides aux auteurs. Et dans le monde de l’art, c’est presque la mode – mais pas vraiment de faire du jeu vidéo au sens propre, plutôt de réaliser des œuvres qui s’en approprient les codes.

« Au début, je n’avais pas du tout identifié « Player Non Player » comme un jeu queer. »

Dans ton jeu Ange42 only wanted to be loved (co-créé avec Vincent Moulinet, 2023) tu cherches à retranscrire la violence de l’expression du désir sur les apps de dating gay. Quels sont tes partis-pris ?

Avec Vincent, on a fait ce jeu très rapidement pendant une game jam [évènement pendant lesquels les participants doivent créer un jeu dans un temps très limité, ndlr], donc on a passé la moitié du temps à l’écrire. Avec lui, on partage ce truc d’être attirés par les hommes plus âgés. Mais du coup, sur les applis de rencontre, on est confrontés à des “daddies” qui peuvent être très cringe. C’est ça qu’on voulait raconter à travers le personnage d’Ange42, avec lequel le joueur interagit. La difficulté, c’est qu’on ne voulait surtout pas tomber dans l’âgisme. L’écriture était délicate car il suffisait d’un faux pas pour être méchant. C’est pour ça que les réponses que tu peux donner à Ange42 sont assez limitées. Par exemple, quand il te demande si tu as déjà vu ton père tout nu, on ne te laisse pas le choix : tu ne peux pas entrer dans son jeu parce que, bah, bof.

Tu développes en ce moment un jeu intitulé Cadavre, tu peux en parler ?

Cadavre, c’est un peu le jeu de ma vie. Au départ, c’était mon projet de diplôme pour les Beaux-Arts de Cergy. J’ai eu beaucoup de frustration de ne pas pouvoir continuer à développer ce jeu parce que je devais travailler sur Player Non Player, mais finalement je suis content que ça se soit passé comme ça. Player Non Player s’est transformé en tuto, j’ai pu faire toutes les erreurs qu’il fallait faire ! Là j’ai eu l’aide à l’écriture et je vais enfin pouvoir commencer.

Pour l’instant je ne préfère pas encore trop en dévoiler, à part que c’est un jeu sur la mort et le déni de la mort, où un garçon rencontre un terrible destin après avoir été cruellement séparé de son amoureux.

Tu as aussi un projet queer horror, My Boyfriend Died in the Backroom. Quel en sera l’enjeu ?

J’ai toujours voulu faire un jeu d’horreur, et là c’était l’occasion. On a fait une résidence avec Distraction qui s’appelle Residence Evil à Genève, dans un ancien abri antiaérien. On a fait deux éditions, une en novembre, une en février, pour créer pas forcément des jeux, mais des œuvres qui ont trait à l’horreur internet – par exemple le mythe internet des backrooms [The Backrooms (litt. « les arrière-salles ») est une légende urbaine effrayante dite creepypasta, diffusée sur Internet. Elle raconte l’histoire d’endroits accessibles en se noclippant (terme se référant au fait de traverser un mur ou une texture dans un jeu vidéo) de la réalité, ndlr.] Souvent, les gens pensent que je parle des backrooms de sexe – ce jeu de mot est fait exprès.

C’est un jeu où tu te retrouves bloqué dans les backrooms avec ton copain qui est malade, donc tu ne peux pas trop le laisser seul. Mais il le faut bien pour explorer et trouver une échappatoire. Plus tu t’écartes de lui, plus tu prends le risque que les lumières s’éteignent d’un coup, qu’il faille revenir dans le noir avec des monstres qui te suivent. Ça matérialise quelque chose de la relation exclusive où tu vas parfois refouler certains désirs – ici, ils se transforment en monstres.

En tant que créateur de jeux vidéo queer, quelle importance tu donnes à l’esthétique du bug ?

Avant de travailler sur le corps, je faisais du glitch art [art qui se penche sur les anomalies analogiques ou numériques, ndlr], avec de la 3D, dans un style PS1. Dans mes formes géométriques, mes cubes, il y avait une incarnation sensible de ces trucs qui se mettent à buguer. Cette fragilité touchait les gens. C’est pour ça que j’adore les ragdolls, qui mêlent le glitch et les corps. Les ragdolls occasionnent beaucoup de bugs, d’imprévus. Mon goût n’est pas juste esthétique, c’est au-delà. Je veux donner des histoires à ces trucs qui buguent, qui sont cassés.