À la croisée du sacré et du profane, de la métaphysique et de la culture pop, les installations vidéo présentées dans cette rétrospective s’attachent aux états de perception modifiés et aux moments d’épiphanie survenus dans la vie intime de l’artiste, à l’image de la vidéo Carry Me Into the Wilderness (2022), tournée au smartphone pendant le confinement. La splendeur de la nature, en écho à une peinture du XIVe siècle de Lorenzo Monaco, se révèle subitement à lui alors qu’il se balade dans un parc. « It’s too much ! » s’écrie-t-il dans un élan d’extase, les yeux rivés vers un ciel scintillant.

Technoanimisme

L’extase est un terme récurrent chez Mark Leckey, et pour cause : né en 1964 dans une ville ouvrière en face de Liverpool, le jeune Mark grandit avec la subculture punk et le hooliganisme avant de découvrir le monde parallèle du clubbing, où la consommation d’ecstasy abolit la perception du temps et entraîne les corps vers un état second. Comment restituer a posteriori cet état de lâcher-prise, où le temps et l’espace semblent se dissoudre au profit d’une sensation d’euphorie qui vous transporte hors de vous-même ? Leckey s’y attelle depuis sa célèbre vidéo Fiorucci Made Me Hardcore (1999), dont il présente ici une version inédite. Réalisée à une époque pré-Internet – soit le Moyen Âge –, elle consiste en un montage d’archives de rave-partys filmées au caméscope par des amateurs, ralenties et synchronisées sur un collage electro-acoustique. On y entend des samples distordus de northern soul, de Kraftwerk et d’acid-house quis’entrechoquent sur fond de slogans hédonistes et d’appels à la révolte. La nostalgie, contrepoint de ces moments d’effusion collective où l’on touchait du doigt l’utopie, conditionne, depuis, tout son travail.

A LIRE AUSSI : L’expo du mois : « Faits divers. Une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse »

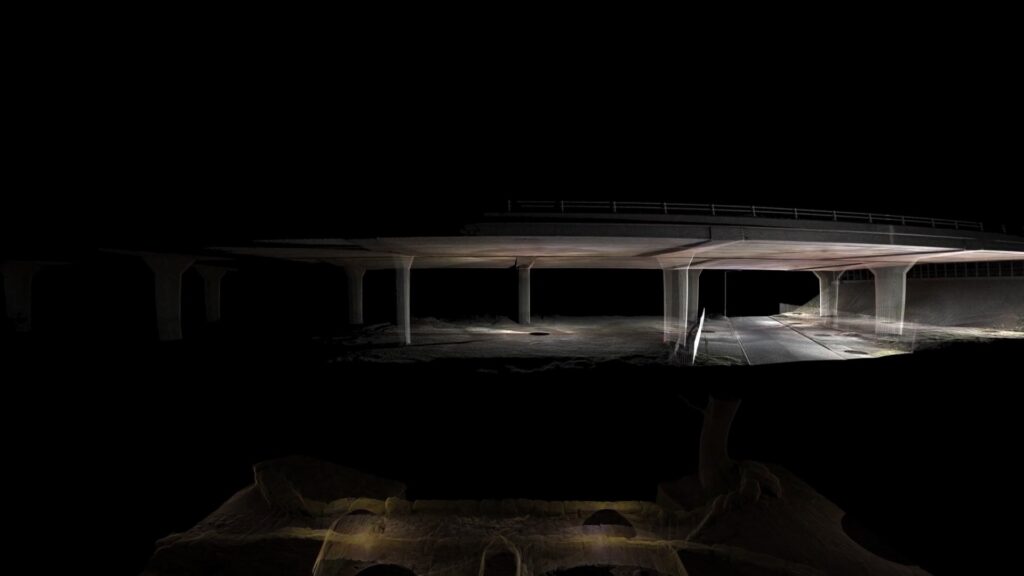

Aussi conceptuelles soient-elles, les œuvres de Leckey trouvent en général leur source dans des épisodes autobiographiques de sa jeunesse. La technologie y procède d’une conception animiste du monde où tout objet – du réfrigérateur au téléphone portable – se retrouve doté d’une conscience. Le pont, notamment, apparaît comme un motif récurrent de son œuvre, métaphore d’une passerelle entre monde matériel et monde invisible. Comme cet échangeur autoroutier sous lequel il passait du temps, adolescent, à fumer des joints, à écouter de la musique et à rider en BMX avec ses potes. Dans sa vidéo de réalité virtuelle, Bridge Fall (2021), montrée pour la première fois en France, il reconstitue les strates historiques de cette arche en béton où il fut le témoin d’une apparition surnaturelle. Le merveilleux occupe aussi une large place dans Dazzledark (2023), animation kitsch en 3D dans laquelle une licorne en peluche, échouée de nuit sur un rivage de la Manche, se retrouve cernée entre ciel et mer par les lueurs multicolores et les sons surgissant de toutes parts d’un parc d’attractions.

A LIRE AUSSI : L’expo du mois : « Science/Fiction. Une non-histoire des plantes » à la MEP

Futur alternatif

Leckey s’interroge aussi sur la représentation de soi dans des situations de plus en plus extrêmes. To the Old World (Thank You for the Use of Your Body) (2021-2022) rejoue en boucle une vidéo devenue virale dans laquelle un adolescent se jette à travers la vitre d’un abribus qui explose en mille morceaux dans un bruit de verre brisé. Là encore, Leckey prête à ce geste de violence gratuite une tournure métaphysique. Brutalement projeté dans la surface en verre, le corps pénètre, l’espace d’un instant, dans un autre monde qui défie la gravité.

Si le son joue toujours un rôle essentiel dans son travail – accro à la musique, Leckey est aussi DJ résident sur la webradio NTS –, sa dernière œuvre en date laisse de côté l’autofiction pour dresser un parallèle entre la réalité virtuelle et la perspective inversée des icônes byzantines. Mercy I Cry City (2024) plonge ainsi le spectateur dans les dédales architecturaux d’une cité du Moyen Âge qui s’observe à travers un hagioscope, une ouverture oblique telle qu’on en trouve dans les églises et qui permet d’épier sans être vu. En ressuscitant une technologie archaïque, sous l’œil mélancolique d’une sculpture de Job truffée d’enceintes, Leckey suggère qu’un potentiel futur était déjà en germe dans un passé lointain. Selon cette vision panthéiste, la technologie se serait fondue dans l’écosystème pour ouvrir la voie à l’émancipation sociale, à revers du technocapitalisme dont on fait aujourd’hui les frais.

« As above so below », à Lafayette Anticipations (la fondation d’entreprise), du 2 avril au 20 juillet