La force d’éblouissement des vues Lumière est toujours intacte. Pour ma part, ça vient de leur part fantomatique, le fait de voir des gens d’une époque lointaine s’animer. Et pour vous ?

Je dis dans le film que Louis Lumière faisait passer la vérité par la beauté, ou le contraire. Et le cinéma, de Friedrich Wilhelm Murnau, Stanley Kubrick à aujourd’hui, n’a jamais cessé de tenter la même chose : reproduire la vie à travers le filtre d’une caméra et la créativité d’un cinéaste. Ce qu’on avait oublié, c’est que dès le début c’était le cas – le cinéma des origines a été très tôt lié au burlesque, à la magie, à l’illusion, à Georges Méliès. On avait oublié cette veine réaliste de l’enregistrement du monde, qui est aussi une veine de beauté.

Pour moi, la sidération est venue du travail de restauration des films, de l’envie de dire : « Attendez, regardez ! » Je le faisais déjà sur scène, avec mon métier de directeur de l’institut Lumière. Avec des films Lumière, j’ai fait un film Lumière, en respectant le format contemporain, soit environ une heure trente. Je voulais que le nom de Lumière réapparaisse comme cinéaste au fronton des cinémas. J’en suis assez fier.

Dans votre livre Rue du Premier-Film, vous parlez d’un vertige pour évoquer votre rapport aux vues Lumière, comparable au fameux syndrome de Stendhal. À quoi tient-il ?

Pardon pour cette immodestie, mais j’ai un peu l’impression que c’est tombé sur moi. Je suis le cinéphile lyonnais à qui a incombé ou incombera la mission d’en parler. Et ce depuis 1982, ce jour où Bertrand Tavernier est venu inaugurer l’institut Lumière, et où j’ai proposé d’en être bénévole.

À LIRE AUSSI : Raphaël Neal : « Je n’avais jamais pensé que le cinéma pouvait disparaître. »

J’étais un cinéphile de 20 ans, et je ne connaissais pas ces films. Tout à coup, je me suis rendu compte que La Sortie de l’usine Lumière à Lyon avait été tourné là, à cinquante mètres. Très vite, j’ai vu que Lumière avait souvent été perçu comme du précinéma. Moi, je voyais déjà du cinéma. Quand on entre dans une librairie, on ouvre une page de James Joyce, de Marcel Proust, de William Faulkner… On sait que c’est de la littérature. Les films Lumière, c’est pareil.

Pierre-William Glenn, qui vient de disparaître, chef-opérateur de Tavernier et François Truffaut, me disait souvent : « Si tu me demandes de refaire ce plan aujourd’hui, je ne peux pas faire mieux. » Donc oui, cela suscite un vertige, comme face à de vieux manuscrits originaux, ou à la grotte Chauvet, en Ardèche, le plus ancien lieu du monde où l’on peut constater que l’homme s’est représenté par des peintures.

Vous parlez d’un « imaginaire Lumière ». Comment le décririez-vous ?

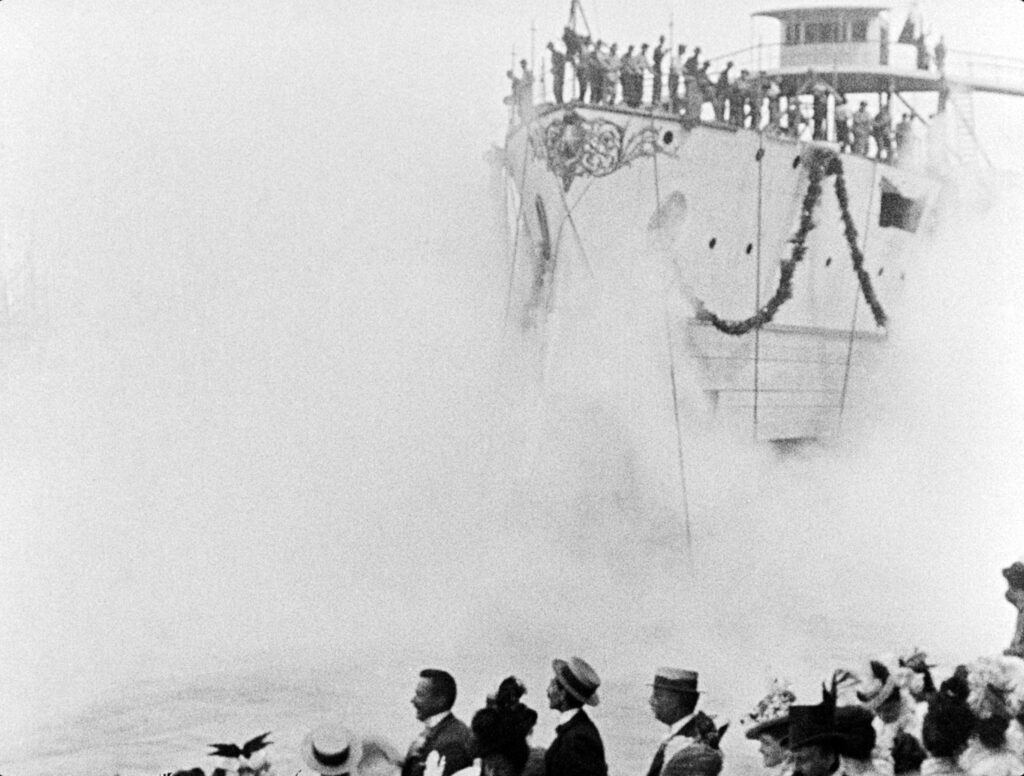

C’est une manière de voir la vie à travers les visages, les familles, les gestes, le quotidien, les ouvriers, le travail, les plaisirs, les voyages… Ce qui est fascinant, c’est qu’on est à un moment charnière. On sort du xixe siècle. Il y a l’affaire Dreyfus, Émile Zola continue d’écrire Les Rougon-Macquart… Mais on entre dans le xxe siècle, celui de la modernité, et on pense que ce siècle sera génial, que les guerres sont derrière nous. Aujourd’hui, on sait que ça ne sera pas le cas, que le xxe siècle sera l’un des pires. Mais, autour de 1900, grâce aux films et aux photographies en couleurs de Lumière, on capte cette idée d’un espoir, d’un bonheur simple. C’est ce que l’on a retrouvé récemment avec La Passion de Dodin Bouffant de Trần Anh Hùng : une certaine sérénité, une vie paisible.

À LIRE AUSSI : Brady Corbet : « On a fait de notre mieux pour créer des expériences qui semblaient impossibles à vivre pour les spectateurs »

Vous n’aimez pas l’expression « les frères Lumière », comme si Louis et Auguste étaient une entité indivisible. Votre film resitue Louis Lumière comme le tout premier cinéaste…

Des gens l’ont fait avant moi : Henri Langlois, Georges Sadoul, Jean-Luc Godard… Malgré tout, on en reste aux clichés : Lumière, documentaire ; Méliès, fiction. Lumière a fait de la fiction, et Méliès a filmé des arrivées de train. Ce n’est pas ça, la différence. Lumière, c’est enregistrer le monde tel qu’il est ; Méliès, c’est le réinventer. Lumière, c’est le même monde que celui d’Abbas Kiarostami, Chantal Akerman, la Nouvelle Vague. Méliès, c’est Hollywood. Ce n’est pas une opposition : j’aime les deux cinémas. Ce film montre comment Lumière place une caméra fixe là où l’œil ne s’était jamais mis, là où les appareils photo ne se positionnaient pas.

Louis Lumière, vous l’inscrivez dans une lignée d’inventeurs, « les rêveurs, les charlatans, les escrocs, les bluffeurs, les prophètes et les fous »…

Lui, il est peut-être le plus sage d’entre eux. Il y avait d’autres inventeurs avant lui, qui se posaient des questions sur la décomposition et la recomposition du mouvement. Lumière avait toujours cet accès d’humilité, cette manière de dire : « Présentez-moi des gens qui peuvent dire qu’avant le 28 décembre 1895 ils sont allés au cinéma. Je reconnaîtrais que je ne suis pas le premier. D’ici là, permettez-moi de me considérer, disait-il, comme le premier venu. » Ce n’était donc pas un frimeur. Lumière lance aussi une planétarisation des comportements, il envoie des opérateurs aux quatre coins du monde. C’était beau, cet acte d’aller voir ailleurs et de rapporter des images qui ne lui ressemblaient pas. Le cinéma de Lumière et le cinéma en général ont toujours fait la même chose. Ils me disent qui je suis et qui sont les autres.

À LIRE AUSSI : Constance Tsang : « J’ai beaucoup pensé à Jeanne Dielman de Chantal Akerman pour ‘Blue Sun Palace’ »

Pour vous, plus la technologie avance, plus on revient à la source, donc à Lumière…

Aujourd’hui, en 2025, parler de planétarisation des comportements, c’est parler d’Internet, d’intelligence artificielle, de tout cela. Et tout à coup, on est moins rassurés. Cela nous oblige à revenir sur ce qu’a été le cinéma à travers le siècle. La caméra impose une position éthique : qu’est-ce que je filme ? Pourquoi ? Qu’est-ce que je m’interdis de filmer ? Internet ne s’interdit rien, on y voit des choses affreuses. Le cinéma, au contraire, a toujours fait attention à ce qu’il montrait. Sauf si, un jour, on découvre l’existence d’un snuff movie [un film mettant en scène la torture, le meurtre, le suicide ou le viol réel d’une ou plusieurs personnes, ndlr], mais pour l’instant ce n’est pas le cas. Wim Wenders disait quelque chose de très beau à ce sujet : « On peut leur faire confiance, aux films Lumière. Il n’y a pas de montage, c’est un plan. »

Aviez-vous envie de rétablir la vérité quant à certaines légendes ? Pour vous, il est impossible que Louis Lumière, si investi dans la réalisation, la production, l’exploitation de films, ait pu prononcer cette célèbre phrase, « le cinéma est une invention sans avenir »…

Son histoire est pleine de mythologies fascinantes, et elles sont tellement belles que je ne veux pas non plus les balayer d’un revers de main. Cette phrase est géniale, mais non, il ne l’a jamais dite. Et si quelqu’un dans la famille Lumière a dit quelque chose de similaire, c’est le père de Louis et Auguste, Antoine.

Le 28 décembre 1895, lorsque le jeune Méliès a voulu acheter le cinématographe, Antoine Lumière lui aurait répondu : « Je ne vous la vends pas, mais n’ayez aucun regret, elle ferait votre ruine, elle n’a aucun avenir. » Cette phrase s’est perpétuée. Il est évident que Louis, qui a réalisé et produit environ deux mille films, croyait un minimum au cinéma. D’ailleurs, les archives en témoignent. Tout était soigneusement conçu et structuré. Le seul regret, c’est qu’il n’existe aucune archive « artistique ». Pas un seul document où Louis Lumière dirait : « J’ai eu l’idée de tel film. » Rien. Alors, on en est réduits à faire des hypothèses.

Dans votre film, il y a cette incroyable découverte du format 75 mm, invisible et inconnu des spectateurs jusqu’ici…

En fait, nous connaissions déjà ces films. Nous avions le nitrate, la pellicule, tout était en archives. Nous savions aussi qu’ils n’avaient jamais pu être projetés, car il fallait une lumière si intense qu’elle brûlait immédiatement la pellicule. Le 75 mm, c’est même plus grand que le 70 mm, donc impossible à projeter à l’époque. Mais, grâce au numérique, au scan, et avec le CNC et la direction du patrimoine, nous avons enfin pu les restaurer et les projeter sans danger. Ce n’est pas exactement le même format – il est plus carré –, mais la netteté de l’image est sidérante.

Maurice Pialat, en parlant des vues Lumière, disait que leur candeur, leur pureté s’était perdue. Si c’était vraiment le cas, serions-nous encore là à parler de cinéma ?

Ce qu’il dit est magnifique, mais c’était un pessimiste. Il a déclaré cela dans les années 1990, une époque où l’on parlait beaucoup de la mort du cinéma. Mais non, je ne crois pas que leur pureté ait disparu. Je pense qu’elle est parfois enfouie, qu’il faut aller chercher cette petite lumière.

Lumière, l’aventure continue de Thierry Frémaux, Ad Vitam (1 h 44), sortie le 19 mars-

Un monde Lumière, en collaboration avec l’institut Lumière, à la galerie Cinéma, du 14 mars au 19 avril