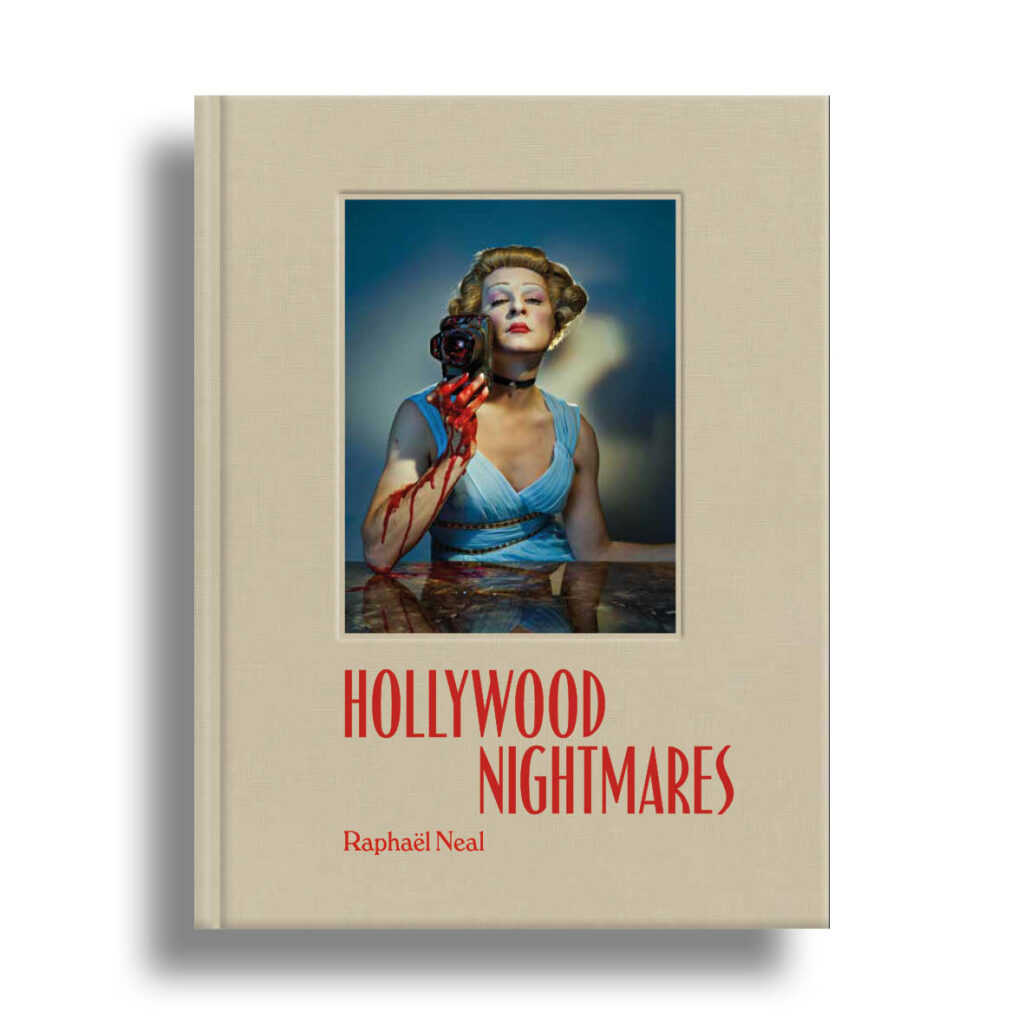

Raphaël Neal : « Cet appareil photo Canon, je l’ai utilisé pendant 10 ans, j’ai fait des dizaines de milliers d’images, et même mon film Fever [sorti en 2014, ndlr] avec. Alors que je faisais une séance photo avec des musiciens, il s’est arrêté de fonctionner pendant le shooting. J’ai donc voulu immortaliser cet appareil.

Quand je fais une photo, je veux qu’elle parle de photo – de ce que c’est que d’être photographié, regardé. Une de mes photos préférées au monde, c’est celle de la comtesse de Castiglione, elle nous regarde à travers un petit came [pièce mécanique d’un appareil de prise de vue, ndlr]. Pour moi, c’est un autoportrait, car elle nous regarde au moment où on la regarde, elle nous aguiche, elle nous surveille.

Dans cette série Hollywood Nightmares, il y a beaucoup de sang. Là, c’est comme si l’appareil photo mourait. Je savais que je voulais montrer du sang, du sperme, de la merde. Je pense que j’avais envie de détruire le cinéma, d’arrêter cette passion, un peu comme quand tu te sépares de quelqu’un et que tu commences à faire des poupées vaudou, à diaboliser la personne. Deux ans après avoir pris ces photos, je reviens très doucement au cinéma, ma passion n’est pas morte. »

« Depuis quelques années, je travaille avec des vitres, des plexiglas, des fenêtres. Un an avant le Covid – c’était peut-être prophétique – j’avais fait une série d’autoportraits où j’imaginais des personnages enfermés chez eux, qui regardaient le monde extérieur, sans oser sortir. J’ai souvent eu ce sentiment-là, d’être spectateur, d’avoir du mal à participer à la vie.

Pour cette photo, j’avais encore envie de jouer avec ça. J’ai peint un visage sur la vitre, je me suis mis derrière, et j’ai pensé au Hollywood des années 1920-1930, où tous les acteurs, mais surtout les actrices, se ressemblaient. On prenait une actrice et l’industrie la transformait complètement, ses cheveux, son visage, comme si on lui collait un masque de cire.

Je voulais aussi parler de la démence de mon père : c’est pour ça que j’ai intitulé cette photo « Ambiguous loss ». C’est un terme psychiatrique des années 1970 pour désigner l’expérience des gens qui vivent avec des personnes atteintes d’une maladie incurable, physiquement présentes mais bientôt ou psychologiquement absentes. »

« C’est rare que je m’inspire de vraies images. Mais pour cette photo, je me suis inspiré d’un portrait de Gene Tierney (1920-1991), que j’ai trouvé dans le magnifique livre Hollywood en Kodachrome 1940-1949 de David Wills et Stephen Schmidt. Elle y est entourée de nénuphars, de fleurs.

En faisant des recherches sur elle, je me suis rendu compte qu’elle avait eu beaucoup d’épisodes de démence, d’hallucination. Dans des émissions télé des années 1960 et 1970, elle parle déjà de santé mentale. Évidemment, à l’époque, personne ne comprenait. C’est toujours aussi mystérieux d’ailleurs. J’ai imaginé qu’elle était en train de poser, mais qu’elle avait des hallucinations. Le mythe d’Ophélia dans Hamlet, qui se suicide dans un ruisseau, était aussi une inspiration. »

A LIRE AUSSI Hollywood sous toutes ses (folles) coutures

« Pour moi, le cinéma, c’est le cirque, regarder par le trou de la serrure et voir un spectacle un peu coquin, qui fait peur ou qui émeut. J’ai évidemment pensé à Freaks (1932) de Tod Browning, à cette idée du cirque comme zoo humain. Je me suis senti isolé, humilié, et j’ai eu l’impression d’être un freak, un raté, un truc qu’on fout à la poubelle. J’aime les acteurs différents, pas conformistes – quand ils sont filmés avec amour et tendresse. »

A LIRE AUSSI Au cinéma, le Freak c’est chic

« Quand j’ai fait cette photo, mes rêves en tant que réalisateur, comédien, même spectateur, étaient en train de mourir. J’ai pensé à Rudolph Valentino (1895-1926), une des premières grandes stars de cinéma. La légende dit que, quand il est mort, il y a eu une vague de suicides. Ça m’intéressait de montrer une personne qui nous regarde, et qui en même temps disparaît.

J’ai eu une conversation avec un ami, je lui parlais des gens que j’aimais, comme Isabelle Huppert. Et lui me répondait : « Mais, tu sais, tous ces gens du cinéma : ils vont disparaître, dans des décennies plus personne ne se souviendra d’eux, ça n’a aucune importance. » Ça m’a tellement choqué, il ne pouvait pas dire ça d’Isa ! Je n’avais jamais pensé que le cinéma pouvait disparaître. Mais en 2020-2022, pour moi, j’ai vraiment fait l’expérience d’un cinéma qui disparaissait.

En découvrant les photos, j’ai trouvé qu’il y avait un côté un peu masque mortuaire, comme une vanité. Aussi un regard de défi mais je m’en suis rendu compte bien plus tard. Maintenant que je vois cette photo, je me dis je suis encore là, j’ai survécu, je vous regarde. »

« J’ai entendu parler de Gwili André, une mannequin danoise (1907-1959) qui a eu une brève carrière au cinéma. Elle aurait été retrouvée morte à Hollywood, entourée de ses portraits. J’ai vu quelques films avec elle, elle ne joue pas génialement, elle en fait des caisses, mais moi j’adore ça le drama, les gens qui jouent à côté.

Quand elle est arrivée d’Europe vers les États-Unis dans les années 1930, Hollywood a voulu en faire la nouvelle Marlene Dietrich – c’est cette idée de la nouvelle qui remplace et qui sera remplacée. Elle se serait suicidée, immolée. Dans cette photo, il y a un côté Sunset Boulevard, mais en même temps c’est réellement tragique. De ma part, il y a beaucoup de tendresse pour elle – et surtout beaucoup d’identification, presque totale. »

◆◆◆

Hollywood Nightmares de Raphaël Neal (éditions Le Bec en l’air , 152 pages).

◆◆◆