Isabelle Huppert a souvent décrit sa collaboration avec Claude Chabrol comme « une histoire de papillon et d’œil d’entomologiste ». Une jolie image pour évoquer cette relation unique dans le cinéma français (ils ont fait huit films ensemble, de Violette Nozière en 1978 à L’ivresse du pouvoir en 2006), marqués par le souci de mettre en scène des personnages qui, au-delà des apparences, finissent toujours par échapper aux spectateurs et à les désarçonner.

Chabrol s’était inventé un personnage médiatique de cinéaste bon vivant, un peu cynique. Qu’y avait-il, selon vous, derrière ce masque ?

Il était assez confortablement installé dans ce personnage de provocateur. Il passait ses journées à regarder la télé et à faire des mots croisés ; mais il avait aussi une culture encyclopédique – c’était par exemple un très fin mélomane… Il y avait en lui quelque chose de trouble, d’opaque, sur lequel on butait parfois. Mais ce n’était pas un trait de caractère qui se mettait entre lui et les gens non plus – quand on parle d’opacité, on pense à une gêne qui s’installerait entre lui et ses interlocuteurs.

Votre première collaboration avec lui, ça a été pour Violette Nozière (1978). C’est aussi votre premier personnage d’empoisonneuse chez Chabrol – il y en aura d’autres dans Rien ne va plus (1997) ou Merci pour le chocolat (2000). Qu’est-ce qui intéressait Chabrol dans cette violence sournoise, insidieuse ?

Il n’a jamais eu peur de la cruauté, de la noirceur. Moi non plus. Après, pourquoi l’empoisonnement plutôt qu’un revolver, je ne sais pas. Peut-être que c’est le côté progressif de cette mort-là qui l’intéressait. Il osait affronter ce genre de gouffre parce qu’il savait qu’il allait y trouver une vérité. Parfois les gens se posent la question de savoir si c’est fondé de représenter le mal à l’écran, car c’est toujours prendre le risque de lui donner une légitimité. Lui, il s’aventurait à brouiller les pistes entre le bien et le mal, à donner un semblant d’explication à des comportements diaboliques, ce qui est très difficile.

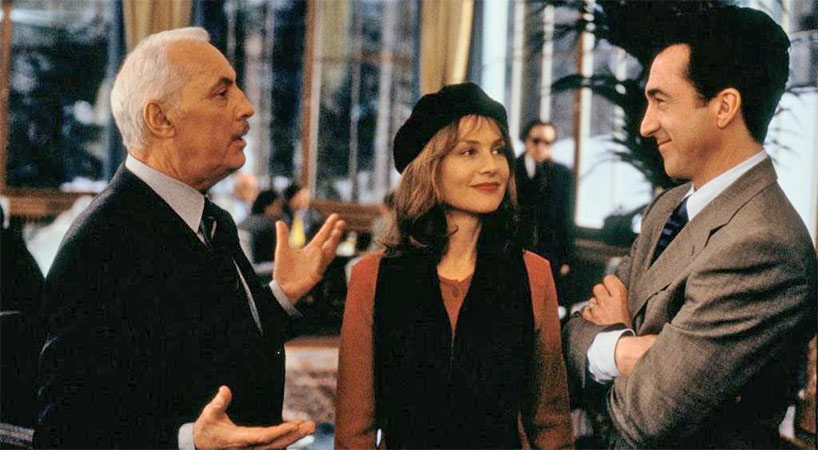

Isabelle Huppert dans La Cérémonie de Claude Chabrol (c) mk2

La Cérémonie (1995) est un film adapté du roman L’Analphabète de Ruth Rendell. Certains critiques louaient cette écrivaine parce que, selon eux, elle avait fait passer le genre policier du whodunit (« qui a commis le crime ? ») au whydunit (« pourquoi il ou elle l’a fait ? »). Ce qui passionnait Chabrol, c’était aussi ce pourquoi ?

Bien sûr. Le film s’inspire du crime des sœurs Papin [deux employées de maison qui ont commis un double meurtre sur leurs patronnes au Mans en 1933, ndlr] ainsi que des Bonnes de Jean Genet [pièce de 1947 et variation libre sur ce même fait divers, racontant l’empoisonnement d’une femme riche par deux sœurs domestiques, ndlr] qui a plongé des générations dans l’effroi et le questionnement. Le pourquoi est à l’œuvre tout au long du film [qui raconte les tensions puis le meurtre d’une famille bourgeoise par leur employée de maison et une postière, ndlr]. Pourquoi elles ont franchi la ligne du crime ? D’une manière plus politique, pourquoi les riches et les pauvres ? Il y a quelque chose qui n’est pas résolu, et qui ne peut se résoudre que dans la tragédie.

Dans Rien ne va plus, vous incarnez avec Michel Serrault un duo de faussaires. C’est un film assez vertigineux sur la représentation. Vous jouez un personnage qui escroque les gens grâce à sa faculté de sans cesse se transformer. De quelle manière avez-vous appréhendé ce jeu dans le jeu ?

D’une manière maline et délicieuse, le film reposait sur une série de métamorphoses. On avait pensé à toute une succession de changements de coiffure pour mon personnage. Quand on pensait que c’était moi, hop, ce n’était plus moi. C’est très amusant de jouer à quelqu’un qui échappe à une définition, comme une métaphore de l’état d’actrice : on passe son temps à courir après une image de soi qu’on ne trouvera jamais. Mais peut-être que si on la trouvait ça manquerait de saveur.

Isabelle Huppert dans Rien ne va plus de Claude Chabrol (c) mk2

Dans Merci pour le chocolat, les frustrations et les troubles de votre personnage se révèlent par des gestes furtifs, des lapsus. Comment avez-vous travaillé ce personnage aussi calme que tourmenté ?

Mon personnage, Mika, n’a pas accès à l’art comme son mari pianiste, joué par Jacques Dutronc. Lui, c’est un artiste qui parvient à élaborer ses émotions. Mika ne peut pas transformer, métaphoriser, faire ce travail d’alchimiste. On raconte là l’histoire de quelqu’un qui n’arrive pas à savoir qui elle est par l’art, et qui en devient un personnage pervers. Elle est vide, donc elle essaye de se fabriquer à travers tout un écheveau de situations, de sentiments, d’affects qui l’entraînent loin dans la monstruosité.

Scène culte : « La Cérémonie » de Claude Chabrol (1995)

Vos personnages chez Chabrol sont souvent insaisissables. Est-ce qu’en lisant les scénarios vous essayiez de les décrypter, de les comprendre ?

Non, pas du tout. D’autant moins que dans leur incohérence, enfin plutôt leur monstruosité, ils sont incompréhensibles. Tout le cinéma de Claude Chabrol converge vers ces mystères que la psychanalyse et la psychiatrie tentent aussi d’élucider.

« La Cérémonie » de Claude Chabrol vu par Caroline Eliacheff, psychanalyste et coscénariste du film