Des mythiques collaborations avec Klaus Kinski (Aguirre, la colère de Dieu (1972), Fitzcarraldo (1982), Nosferatu, fantôme de la nuit (1979), Cobra Verde (1987)) à ses fascinants documentaires (La grand extase du sculpteur sur bois Steiner (1974), Grizzly Man (2005), Rencontres au bout du monde (2007), La grotte des rêves perdus (2010), Into the abyss (2022)…), ce pionnier du Nouveau cinéma allemand se distingue par un style hors-norme, où le réel déborde dans la fiction, et vice-versa. Sa voix hypnotique, dotée d’un accent germanique à couper au couteau, est devenue iconique. Dernier maillon de sa filmographie, Au cœur des volcans (en salles aujourd’hui)nous guide à travers les images éblouissantes de Katia et Maurice Krafft, un couple de volcanologues décédés en 1991 et unis pour l’éternité. Rencontre avec le plus grand poète vivant, dont la placidité teintée d’humour sardonique peut aussi bien réchauffer l’âme que glacer d’effroi.

Comment avez-vous fait la connaissance de Katia et Maurice Krafft ?

Je ne les ai jamais rencontrés, ils sont morts il y a plus de trente ans. Quand j’ai eu connaissance de leurs films, ils n’étaient déjà plus de ce monde. Mais je me sens très proche d’eux, nous entretenons un dialogue. Dans un sens, nous sommes complémentaires.

Vous les présentez comme des scientifiques se transformant peu à peu en cinéastes….

Oui, ce furent des cinéastes partiellement connus, car ils ont réalisé certains films de commande pour la télévision française. Ils ont endossé le rôle de scientifiques kamikazes qui osent aller au cœur de la fournaise, là où aucun autre humain n’est jamais allé. Mais ils jouaient à être ces personnages et je soupçonne qu’ils ne se rendaient pas compte à quel point ils étaient des artistes de génie qui ont laissé une œuvre filmique sans précédent en termes de beauté et de profondeur. J’ai cherché à célébrer les Krafft tout en célébrant le cinéma à travers leurs films.

Leur méthode, qui consiste à mettre en scène le réel pour atteindre une vérité plus éloquente que la réalité factuelle, rejoint votre conception de la « vérité extatique ». Quelle est la nature de cette connexion que vous ressentez avec les Krafft ?

Je ne peux pas l’expliquer de manière aussi précise que je le souhaiterais. Mais vous pouvez vous rendre compte dans leurs films à quel point ils étaient attentifs à la stylisation de leurs images, à plus forte raison lorsqu’ils se mettent eux-mêmes en scène. Je les admire pour cette raison.

J’ai pris moi-même de gros risques en allant filmer des volcans. Que ce soit pour La soufrière ou avec le vulcanologue Clive Oppenheimer pour Au fin fond de la fournaise (2016) et Boules de feu (2020).

À plusieurs reprises, je me suis approché d’un peu trop près et subitement, le danger est devenu bien réel. C’est le même danger que les Krafft ont bravé jour après jour, année après année. Je suis bien plus prudent, je rebrousse aussitôt chemin dès que je sens que ça devient trop risqué, en assurant systématiquement la sécurité de l’équipe. Mais dès qu’on se met à filmer des volcans, on a tendance à vouloir se rapprocher toujours davantage et on peut facilement perdre de vue le danger. Une coulée pyroclastique [une avalanche de roches et de cendres d’une température pouvant atteindre les 500 degrés, ndlr] peut advenir à tout moment et il n’y a aucune chance de survie. C’est ce qui a coûté la vie aux Krafft en 1991, lors de l’éruption du volcan Unzen au Japon.

Comment avez-vous eu accès à leurs archives et comment avez-vous procédé pour le montage ?

Les archives des Krafft sont détenues par une entreprise suisse qui a été très généreuse avec moi et qui a accepté de me léguer ce patrimoine pour que j’en fasse un film. J’ai eu la chance d’être entouré d’une équipe formidable qui a visionné et sélectionné les rushes avec moi. C’est le fruit d’une collaboration, même si j’ai orienté les choix finaux et le découpage. Ce qui est étonnant, c’est qu’un autre documentaire sur les Krafft était en projet en même temps que le mien [Fire of Love de Sara Dosa, sorti en salles en 2022, ndlr] et qui offre une toute autre perspective.

La réalisatrice a construit son scénario autour d’une triangulation amoureuse entre Katia Krafft, Maurice Krafft et les volcans. C’est plutôt bien conçu, même si le procédé narratif est un peu trop artificiel à mon goût. Mais les images tournées par les Krafft sont un tel trésor, c’est d’une telle richesse visuelle qu’il pourrait y avoir encore dix films sur eux !

Vous dites dans le film que leurs images se passent de commentaires, mais vous avez pris soin d’y ajouter énormément de musique – Bach, Verdi, Wagner, des polyphonies vocales… La voix off et la bande-son occupent une grande place dans vos documentaires.

J’écris mon texte au moment du montage et je le lis aussitôt par-dessus les images, presque en temps réel. J’ai une petite cabine avec un micro qui a la taille d’un placard. Ce n’est pas écrit séparément au préalable, je l’écris au fur et à mesure que je découvre les images.

La musique est bien entendu très importante aussi. Elle ouvre différentes perspectives, elle rend visible des choses qui ne le seraient pas autrement. J’ai mis en scène de nombreux opéras, et je conçois mes films dans la même optique. Au cœur des volcans est un genre de grand opéra.

« Mon apprentissage de la vie s’est fait à la dure »

Votre œuvre repose sur la contradiction et verse parfois dans l’ambiguïté, en brouillant les frontières entre documentaire et fiction. Vous définiriez-vous plutôt comme un stoïcien, un matérialiste, un mystique, un existentialiste ? Un peu tout cela à la fois ?

C’est une question difficile. À partir du moment où l’on fait des films, on se heurte à la réalité et à certaines contraintes qui n’existent pas au moment de l’écriture. Dans mon cas, la forme la plus intense de confrontation au réel consista à faire passer un navire de 360 tonnes d’un seul tenant par-dessus une montagne.

Quand je réalise un film, je dois prendre en compte le fait de raconter une histoire, de rendre visible des paysages intérieurs et de faire ressentir cette poésie qui est au cœur de mes livres. Toutes ces projections de l’imaginaire entrent en contradiction avec la réalité concrète d’un tournage. Il ne s’agit pas de matérialisme, mais d’accepter que le monde réel dicte ses propres lois et qu’on ne puisse pas le plier à notre volonté. La réalité en elle-même est hostile au tournage d’un film, elle s’y oppose toujours d’une manière ou d’une autre.

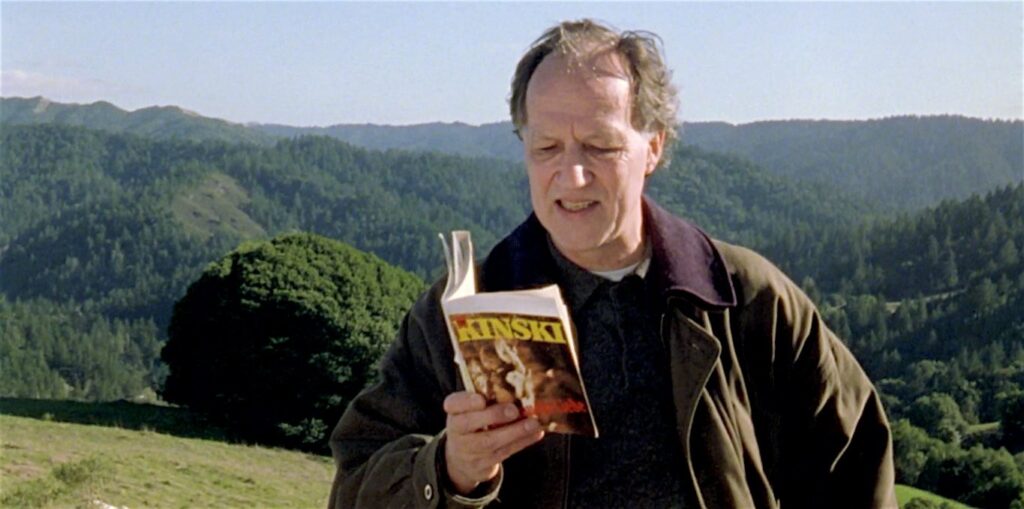

Vos mémoires, Chacun pour soi et Dieu contre tous, révèlent votre immense talent de conteur. Vous vous référez aussi bien aux stoïciens de l’Antiquité qu’à la Mystique rhénane ou au Sturm und Drang, ce courant littéraire allemand qui précède le romantisme…

J’ai été écrivain avant de devenir cinéaste. Je dis souvent que ma prose survivra à mes films. Je ne peux évidemment pas le prouver et je fais peut-être erreur. Mais il y a quelque chose dans mes écrits qui va droit à l’essentiel, qui tend vers la plus grande simplicité.

À lire aussi : Mémoires de Werner Herzog : on les a lus, notre avis

Dans ce livre, vous relatez les conditions misérables dans lesquelles vous avez grandi, dans un petit village de Bavière, sous le joug d’une mère sympathisante nazie. Vous racontez aussi des événements tragiques, comme ces deux coups de couteau assénés à votre frère qui vous ont plongé dans la culpabilité ou la vision de cet ami blessé qui tombe dans le coma après une grave chute à ski…

Vous voyez à quel point mon apprentissage de la vie s’est fait à la dure. Je suis le résultat d’une succession d’erreurs et de catastrophes. Pour devenir un adulte, homme ou femme, il faut en passer par ces erreurs qui se transforment au fil du temps en connaissance. Il n’y a pas d’autres alternatives !

Vous faites néanmoins preuve d’un humour pince-sans-rire en toute circonstance. Même au cœur d’une tragédie, vous trouvez toujours moyen de relativiser et de ne jamais sombrer dans le pathos…

Oh Dieu merci, vous l’avez relevé ! Il y a beaucoup d’humour dans mes films comme dans mes écrits. Ça commence enfin à se savoir. On m’a longtemps collé l’image d’un teutonique lugubre professant l’apocalypse dont j’ai eu beaucoup de mal à me défaire. L’humour est nécessaire pour contrebalancer des événements tragiques.

Vous qui êtes un marcheur-né et qui avez grandi au milieu des montagnes de Bavière, comment faites-vous pour vivre dans une ville comme Los Angeles, où il est inconcevable de circuler à pied ?

Je ne marchais pas davantage quand j’habitais à Munich ! Je préfère employer le terme « voyager à pied » que « marcher ». Une profonde nécessité existentielle en est la condition sine qua non. Par exemple quand ma chère amie Lotte Eisner, une immense critique et historienne de cinéma, m’a annoncé qu’elle était en train de mourir, je ne pouvais me résoudre à sa disparition et j’ai décidé de faire le trajet à pied de Munich à Paris pour aller la voir à l’hôpital, avec la certitude qu’elle survivrait.

Je suis arrivé après trois semaines de marche, et elle était vivante. C’était en plein hiver et il a fallu que je brave un froid glacial et des tempêtes à plus de 150km/h lors de ma traversée de la Forêt Noire. Je relate ce périple dans mon livre Sur le chemin des glaces [paru chez Payot en 1996, ndlr]. Peu m’importe la distance ou les conditions météorologiques, j’ai besoin d’en ressentir la nécessité existentielle.

À lire aussi : Lotte H. Eisner et Pauline Kael : deux femmes d’influence

Beaucoup de grands écrivains étaient aussi de grands marcheurs. A commencer par Bruce Chatwin, un ami cher auquel j’ai consacré un film [Le nomade : sur les pas de Bruce Chatwin, 2019]. Il avait fait sien mon précepte : « Le monde se révèle en lui-même à ceux qui voyagent à pied. »