En seulement deux plans très métaphoriques, la séquence d’ouverture annonce tous les enjeux du film, sans paroles. Comment sont venues ces premières images ?

Comment les idées viennent, c’est toujours assez mystérieux. C’est vrai que j’aime raconter mes histoires par des images très symboliques. Pour ce film, assez tôt est venue la question du regard et de l’apparence. Comment les femmes sont regardées, scrutées. Le symbole le plus paroxystique de ça, c’est Hollywood avec ses stars : c’est vraiment une chambre d’écho de l’inconscient collectif. À partir de là, je voulais créer une sorte de Hollywood plus symbolique que réaliste. Et quand j’ai commencé à situer cette histoire dans cet univers-là, je crois que c’était un matin – c’est souvent en prenant sa douche, quand on débranche un peu, que d’un coup une idée vient –, l’idée m’est venue de ce prologue. Avec ce symbole de l’étoile sur Hollywood Boulevard, j’allais raconter la décadence d’une trajectoire. L’œuf, je ne saurais pas dire d’où ça vient. Mais j’aime l’idée de créer des choses sans dialogues, où les images sont assez fortes pour parler d’elles-mêmes.

CANNES 2024 · « The Substance » de Coralie Fargeat, poison lent

The Substance est-il un film sur ce que Hollywood fait aux corps des femmes ?

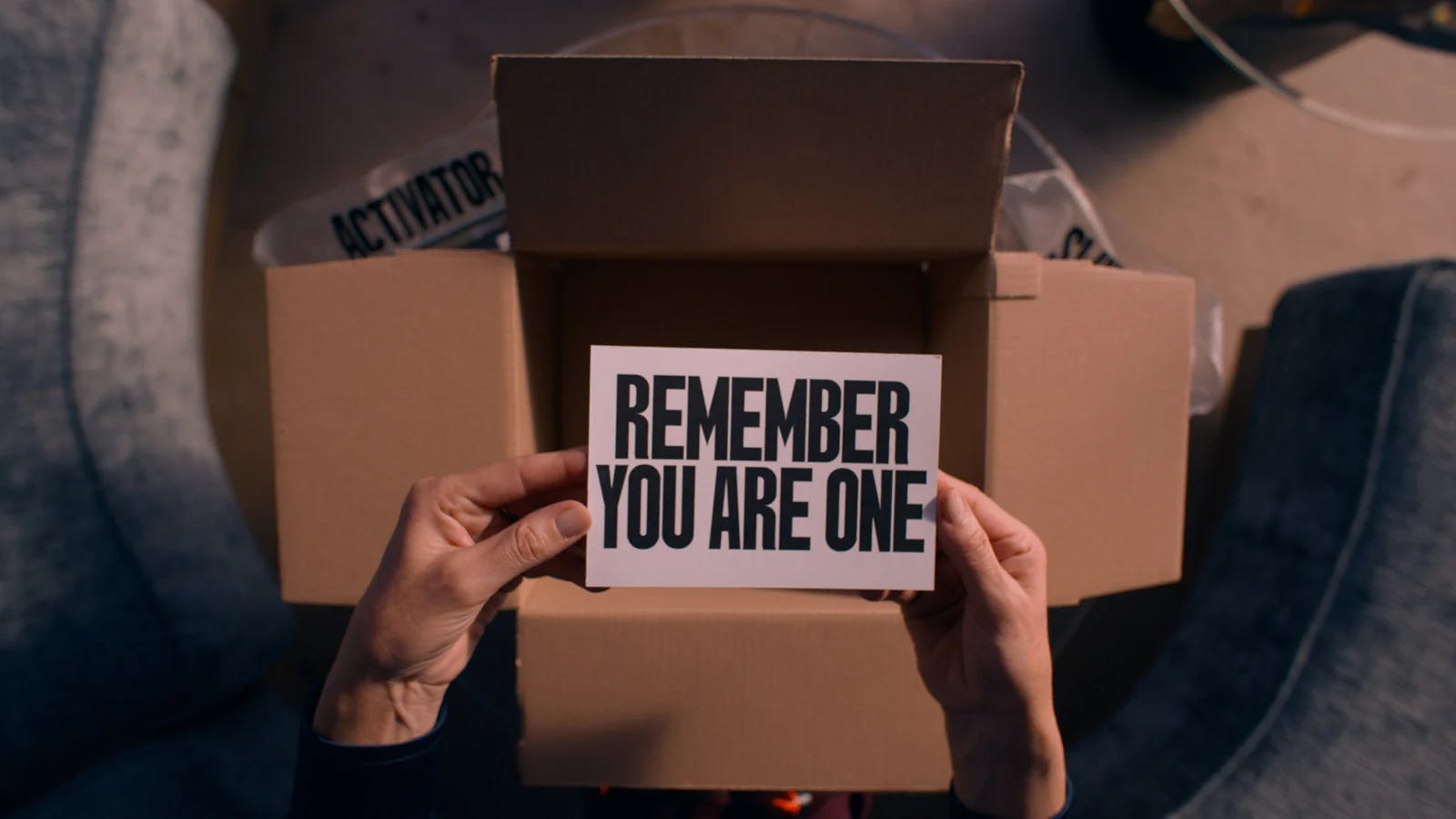

Je dirais que c’est plutôt sur ce que la société en général fait aux femmes. La manière dont les femmes peuvent se percevoir et penser qu’elles ont plus ou moins de valeur en fonction de ce à quoi elles ressemblent. Je pense qu’on l’a toutes vécu d’une manière ou d’une autre et qu’on l’a malheureusement toutes internalisé, même si on n’est pas d’accord et qu’on ne voudrait pas. La phrase « They’re going to love you » [« ils vont t’adorer », ndlr], dans le film, c’est important. C’est une quête qui fait qu’on est souvent prêtes à faire des choses qui peuvent être violentes pour avoir cette reconnaissance. Et le questionnement qu’on a sur notre corps est au cœur de la condition humaine – quel corps on a, quel corps on aimerait avoir, comment on aimerait le transformer, le muter, le conserver, s’en détacher ; la peur qu’il soit abîmé, envahi.

L’intrigue du film, si tordue qu’elle soit, fait écho à pas mal de contes de fées – la jeune et belle femme qui, une fois le sortilège brisé, se révèle une vieille femme terrifiante aux doigts crochus. C’est un imaginaire que vous aviez en tête ?

Oui. Comme tout le monde, j’ai été bercée dans l’enfance par les contes de fées, par tous ces mythes qu’on ingurgite et qui définissent notre relation au monde et aux autres. L’image de la vieille marâtre moche et méchante. Et Cendrillon, ses belles robes, et l’idée qu’elle va être sauvée, délivrée, si elle est la plus belle, la plus blonde, la plus gentille, la plus douce, la plus souriante. C’est un modèle unique. Et c’est dur, même si on aimerait sortir de ces modèles, de se sentir valorisée différemment. C’est trois mille ans de l’histoire de l’humanité qu’il faut contrebalancer. On est au tout début du développement de modèles, d’images, un peu alternatifs, et ça va prendre du temps, parce qu’il y a beaucoup de résistance, aussi.

Demi Moore pousse très loin les curseurs de l’autodérision, voire de l’autodestruction de son propre mythe. Qu’est-ce qu’elle incarne, pour vous ?

Le plus important, c’était de trouver une actrice qui avait été au cœur du star-system. Je savais que ce ne serait pas facile, car c’était confronter une actrice à sa pire phobie. Quand on a proposé le rôle à Demi, je me suis dit qu’elle n’accepterait jamais. Quand j’ai appris qu’elle avait réagi positivement au script, j’ai été hyper surprise. Il faut beaucoup de courage, beaucoup de maturité aussi pour pouvoir prendre ce risque-là. Ensuite, avant de la rencontrer, j’ai lu son autobiographie [Mémoires. L’envers d’une vie, publiée aux éditions Florent Massot en 2020, ndlr] et j’ai vu par quoi elle était passée. Elle s’est vraiment construite à la force du poignet, elle s’est imposée dans un monde d’hommes, elle a fait plein de trucs hors des sentiers battus, à une époque où c’était assez précurseur. Là, j’ai compris qu’elle était capable de prendre les risques qu’il fallait pour ce film. Elle était aussi à un moment de sa vie de reconstruction personnelle. Je pense que c’était très instinctif, elle a senti que ça pouvait être un rôle qui allait compter pour elle. Ça n’a pas été facile tous les jours, parce que c’était un tournage difficile, long, émotionnellement très chargé. On était fatiguées, il fallait pousser pour aller dans les retranchements, pour que la performance soit toujours là. Mais elle n’a jamais lâché, malgré les moments où on a aussi pu s’engueuler. Et c’est ça qui est beau pour moi, c’est qu’on a toujours gardé ce processus créatif qui a abouti à créer cet objet de cinéma. On y a mis nos tripes.

Dans le film, vous parodiez frontalement le male gaze* en filmant les postures hyper sexualisées de Margaret Qualley quand elle tourne l’émission d’aérobic. Comment avez-vous pensé ces scènes ?

L’idée, c’était d’avoir sur elle deux regards différents. Dans le monde extérieur, elle est scrutée : les caméras l’observent et détaillent la moindre parcelle morcelée de son corps. Tout est hyperbolique, ultra sexualisé, il faut que ce soit toujours plus, toujours mieux. Dans l’appartement, les personnages féminins sont confrontés à leur propre regard sur leur corps. Elles s’autotyrannisent, s’automassacrent. C’est l’endroit où il y a le plus de nudité, mais où les corps ne sont pas du tout sexualisés parce qu’il n’y a pas de regard extérieur. De là est née l’idée de cette salle de bains « matricielle » : l’endroit de notre relation à nous-mêmes, à notre corps. Et je pense que c’est ça aussi qui m’a inspiré le fait de vouloir ces corps allongés sur le sol, qui reposent avec toute leur réalité de corps nus, lourds, imparfaits. C’est l’intime et la vérité du corps qui n’est pas regardé, mais qui peut être totalement autodéprécié, piétiné par nos propres peurs.

Dans Revenge, votre premier long, il y avait une course-poursuite d’anthologie dans un couloir. Dans The Substance aussi, les couloirs sont importants : ceux du studio de télé, de l’appartement qui mène à la salle de bains. Pourquoi ces lieux confinés vous inspirent ?

C’est vrai, il y a une dimension cinématographique et symbolique dans ces couloirs qui donnent des jeux de perspective, des points de fuite, et qui ont ce rapport presque kafkaïen à la manière dont un personnage peut évoluer. Il y a presque un côté mental, dans un couloir. Dans Revenge, je m’étais amusée à faire de cet espace un lieu sans fin – c’était venu aussi du fait qu’on avait peu de budget. Je cherchais quelque chose de fort pour incarner la fin du film ; je ne pouvais pas faire exploser la maison. Pour The Substance, ça m’est venu pour d’autres raisons, mais, de manière un peu similaire, comme lieu symbolique d’une carrière qui défile, avec tous ces posters affichés dans le studio de télé. Et puis il y a cette idée de passage de la grandeur à la décadence, presque de portique temporel. L’appartement, je voulais qu’il soit sans âge, avec un côté rétro, des éléments de modernité et des recoins un peu labyrinthiques. Les personnages ruminent leurs vies, leurs états d’âme, leurs zones d’ombre, en marchant dans cette partie plus sombre, plus longue de l’appartement.

« Revenge » de Coralie Fargeat : vengeance jubilatoire

Le film est truffé de références (à Brian de Palma, David Cronenberg, Stanley Kubrick), mais, ce qui est intéressant, c’est la manière dont vous les utilisez. Il y a un côté hyper ostentatoire, qui participe à l’ambiance ludique, fun, du film. Est-ce qu’une bonne citation, pour vous, c’est forcément une citation dans l’emphase ? Comment s’est construite votre cinéphilie ?

Je pense que, naturellement, quand des choses me rappellent des images qui m’ont marquée, j’ai envie de les recréer et d’y aller à 100 %. J’utilise ce qui m’a nourrie, en tant que cinéaste cinéphile, et je le recrache à ma sauce pour créer mon propre symbolisme. Dans The Substance, j’ai mis tout mon amour pour certains films. Le rapport à la chair, au corps, toutes ces sensations que j’ai pu éprouver en les regardant. Les films qui m’ont construite sont des films de genre au sens large : le fantastique, l’aventure, le western, la science-fiction, le body horror… tout ce qui m’amenait un peu hors de la vie quotidienne, avec un côté bigger than life. Le grand plaisir, ça a été, plus jeune, les Star Wars, les Indiana Jones, RoboCop, La Mouche. Et c’est aussi très clairement le cinéma américain qui m’a construite, qui a représenté ce rêve, cette magie.

Comme dans Revenge, il y a un effet paroxystique sur la dernière partie du film, une montée en puissance qui crée un pur plaisir de cinéma. Comment vous concevez les fins de vos films ?

J’aime vraiment cette idée de la surenchère, d’aller jusqu’au bout de quelque chose qui ne peut se clore que dans un état paroxystique, un peu cathartique aussi. Quand j’écris, je suis vraiment à la recherche de ça : quelque chose qui monte, qui monte, et qui va monter jusqu’au bout et trouver sa propre expression de folie à la fin. J’ai besoin de ça pour me sentir aboutie dans mon geste d’écriture et de cinéma. Je suis en quête de ce puzzle, de ce château de cartes qui va mener à ce bouquet final.

Les plans du film sont composés avec une précision chirurgicale. Est-ce que vous travaillez avec un story-board ?

L’ensemble du film est très préparé. Je suis très précise dans ma mise en scène parce que, dès l’écriture, la manière dont je vais filmer compose la grammaire du film, presque autant que le reste du scénario. Pour certaines scènes spécifiques, très visuelles, comme celles de la naissance [le personnage de Demi Moore donne vie à son « better self », incarné par Margaret Qualley, ndlr] ou du bain de sang [dont on ne dévoilera rien pour ne pas spoiler, ndlr], je fais un story-board pour que tout le monde ait en tête ce que je veux et qu’on puisse relever tous les défis techniques pendant le tournage. Pour le reste des scènes, j’ai plutôt un découpage assez précis en tête, que je transmets en amont à mon chef-opérateur. Mais j’ai aussi plaisir à façonner des images avec des éléments organiques incontrôlables, les aléas qui arrivent forcément pendant le tournage.

Il paraît que le film a battu un record de litres de faux sang utilisés pour une seule scène. C’est vrai ?

On a utilisé 21 000 litres de sang… Ça a été des mois de préparation pour savoir comment faire techniquement, comment balancer autant de sang, dans quel lieu le faire, comment évacuer le sang ensuite, comment inventer le bon système parce qu’on est dans l’artisanat pur, on crée un truc qui n’existait pas avant. Ça, c’est assez jouissif. C’était une des scènes les plus dures à tourner, le tournage a duré une semaine. On ne savait pas si ça allait marcher. Quand on a fini, on s’est regardés, mon premier assistant et moi, et on s’est dit : on l’a fait. On sortait du décor avec nos bottes, rouges des pieds à la tête, complètement ravagés, lessivés, mais heureux. En créant ça tous ensemble, on a vécu un truc complètement magique et jubilatoire.

« En France, on m’a dit des trucs du genre : ‘Ma chère madame, ici ce n’est pas possible’ »

Comment vous vous sentez dans le cinéma français contemporain ?

De mieux en mieux. C’est vrai qu’au début, quand je suis arrivée avec mes idées de films de genre, je me suis sentie comme un alien. En France, on m’a dit des trucs du genre : « Ma chère madame, ici, ce n’est pas possible. » Et donc j’ai bataillé pour réussir à incarner mon univers avec Revenge [sorti en 2018, ndlr]. Une part de mon cinéma est liée à une sensibilité anglo-saxonne, parce que c’est une culture qui facilite le fait de monter des projets, d’accéder à un casting international. Mais une part de moi est aussi attachée à la liberté créatrice que le réalisateur a en France, l’idée que les films sont une forme d’art et pas seulement des produits. Donc j’ai un peu ces deux têtes-là, et quelque part j’ai l’impression que mon film a un pied ici, un pied là. Ma proposition de cinéma est très différente de la majorité des films français, et c’est ce que je trouve bien dans le cinéma français d’aujourd’hui. On sent que ça foisonne.

En interview, David Cronenberg nous a dit : « C’est très doux pour moi de voir émerger une nouvelle génération de réalisateurs et particulièrement de réalisatrices comme Julia Ducournau ou Coralie Fargeat, qui s’inspirent de mon travail. C’est très encourageant de se dire que l’on a été une force positive dans le monde du cinéma. » Qu’est-ce que ça vous inspire ?

C’est génial ! Je suis une grande fan de David Cronenberg, donc, forcément, c’est hyper flatteur. Je pense que, lorsqu’on fait ce métier, on rêve vachement. C’est quand même la magie de ce métier qui nous porte, et se retrouver à Cannes, après pas mal de batailles, pour montrer un film, en Compétition avec lui [Coralie Fargeat et David Cronenberg, pour son film Les Linceuls, étaient tous les deux sélectionnés en Compétition officielle au dernier Festival de Cannes, ndlr]… C’est magique et hyper émouvant qu’il ait ces mots très flatteurs et encourageants sur notre travail, c’est beau.

*body horror

Ce sous-genre du film d’horreur explore les transformations du corps humain – mutations, mutilations – jusqu’au grotesque. David Cronenberg en est le maître.

*male gaze

Théorisé par la critique Laura Mulvey en 1975, ce concept montre comment les corps féminins peuvent être sexualisés, réifiés et morcelés au cinéma.

The Substance de Coralie Fargeat, Metropolitan FilmExport (2 h 20), sortie le 6 novembre

Photographie : Julien Liénard pour TROISCOULEURS