Comme dans vos autres œuvres, vous nous conviez dans votre quête personnelle, ici votre combat contre l’anxiété, la peur de la mort, et pour trouver la paix intérieure à travers le sport. Comment vivez-vous le fait de vous exposer autant à travers vos livres ?

C’est quelque chose de très étrange. Je n’ai pas d’appétit particulier pour les exposés intimes, je suis quelqu’un de très secret, mais j’ai une vraie compulsion de la confession – peut-être due à mon éducation catholique. Quelque chose dans le fait de dire la vérité de mon expérience, de livrer ces observations intimes me semble cathartique. C’est un sacrifice que je suis prête à faire, une manière de sortir de ma conscience isolée en essayant de faire comprendre ce que c’est que d’être moi et, par-là, de me connecter avec les autres.

Vous ne le regrettez pas, après la publication de vos livres ?

J’ai effectivement quelques regrets. Mais je suis très forte pour bloquer ces pensées et oublier que j’ai fait ce genre de choses. C’est drôle, parce que parfois je rencontre des gens qui me disent : « Wow, j’en connais déjà tellement sur vous… Ça ne vous met pas mal à l’aise ? » En fait, j’essaye simplement de ne pas y penser.

Marie Darrieussecq : « La princesse de Clèves est une héroïne du non »

C’est d’autant plus paradoxal que vous vivez dans une maison à la campagne. Est-ce que votre mode de vie ressemble à celui de Thoreau période Walden ou la vie dans les bois, moitié seul dans sa cabane au bord du lac, moitié dans la vie sociale à Concord ?

J’ai clairement des sensibilités en commun avec Thoreau. Mais plus j’en apprends à propos de sa vie, plus je me rends compte qu’il n’était pas si isolé. Sa mère venait lui apporter des tartes et lui faisait ses lessives… Personne ne peut vivre totalement en autonomie sur une île. Mais je comprends son impulsion, et parfois j’aimerais moi aussi vivre dans mon coin. Seulement, je suis consciente que c’est impossible, donc je jongle avec les deux.

De manière générale, qu’est-ce que la pratique du sport vous a appris sur vous-même ?

Pratiquer toutes ces activités, c’est la partie de ma vie qui me rend heureuse, ça soulage mon anxiété. Ça me fait vivre dans mon corps, sortir de ma tête. Je sentais d’ailleurs que je ne devais peut-être pas écrire à ce sujet parce que ça en ruinerait les effets. Ça supposait d’y penser de façon analytique, j’avais peur que ça émousse le pouvoir soulageant du sport sur moi. Ça s’est avéré faux. Ce que le sport m’a surtout appris, c’est comment sortir de ma subjectivité en produisant un effort physique, en me focalisant, en respirant profondément sur un temps long. C’est un raccourci vers le même état que la méditation – que j’atteins parfois aussi avec mon travail de création, mais c’est beaucoup plus dur. Courir ou grimper une colline à vélo est un moyen rapide pour me permettre d’entrevoir ce merveilleux sentiment de ne pas être piégée dans ma conscience.

Erri De Luca : « Le cinéma est le plus beau cadeau fait à l’humanité au XXe siècle »

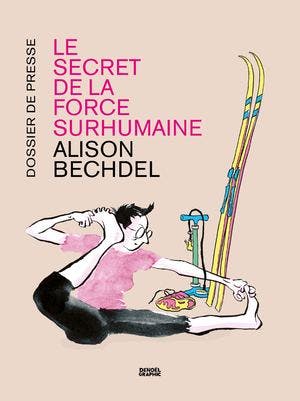

Alison Bechdel sera à Paris du 8 au 14 septembre pour accompagner la sortie de son nouveau roman graphique en français, Le Secret de la force surhumaine (sortie le 31 août chez Denoël Graphic) Elle fera notamment une rencontre dans un MK2

— Lesbien Raisonnable (@LesbienRaison) June 23, 2022

De vos trois romans graphiques, c’est le premier à être en couleur. Pourquoi ?

J’aime le défi. Chacun de mes livres a été techniquement plus difficile à faire que le précédent. Je n’ai jamais été fan de la couleur. Je suis sans doute devenue dessinatrice de BD parce que c’était une forme d’art qui pouvait être en noir et blanc. Quand j’ai commencé, c’était incroyablement cher de faire de la couleur, donc je n’ai jamais appris cette technique. Mais’ aujourd’hui, depuis la révolution digitale, c’est plus facile à faire et ce qui coûte le moins cher. Et puis, c’est un livre qui parle du monde, comment on interagit avec. Il fallait que ça soit aussi vivant que possible.

Le sujet semble moins directement lié à votre famille que Fun Home, sur votre père, et C’est toi ma maman ?, sauf que c’est votre épouse, l’artiste Holly Rae Taylor, qui a mis ce nouveau livre en couleur. Vous parvenez toujours à ramener votre famille dans l’histoire, pas vrai ?

(Rires) Eh bien oui ! C’était très sympa de collaborer avec Holly, d’autant que d’habitude je bosse complètement seule. Je n’ai jamais aimé les collaborations. C’est une autre raison qui m’a poussée vers ce métier, pouvoir le faire seule, contrairement à un film ou à une pièce de théâtre. Mais c’était fun de travailler ensemble et de dépasser ma résistance. Il y a eu des points de tension, mais au final je suis très contente du résultat.

C’est aussi le premier de vos romans graphiques qui suit un ordre chronologique, on voit votre évolution par tranches de dix ans…

Oui, c’est très différent de mes autres mémoires, qui font des sauts dans le temps de manière non linéaire. Mais ce nouveau livre parle de la vie, ce que c’est de la traverser, de vieillir, d’apprendre et de faire face aux mêmes problèmes de façon cyclique mais sous des angles différents. Ce qui retranscrivait le mieux ce que je voulais dire, c’était une construction tout à fait chronologique. Je n’aime pas trop les autobiographies linéaires d’habitude, car ce n’est pas surprenant. La personne naît, va à l’école, se marie, etc. L’ennui total. Dans mon livre, j’ai essayé de contrer cet effet en intriquant mon histoire avec celles d’autres écrivains, comme Margaret Fuller et Jack Kerouac.

Claire Marin : « Être soi est toujours un travail. On ne se vit pas soi-même dans la facilité »

Vous utilisez souvent ce procédé dans votre œuvre, la mise en écho de votre expérience avec celles de figures littéraires. Comment la littérature agit sur votre parcours personnel ?

Je dois avouer que c’est moins les œuvres de ces écrivains que leurs vies qui m’ont semblé pertinentes par rapport à ce que j’écrivais. J’ai lu plein de biographiques de ces auteurs, mais peu de leurs livres. Ralph Waldo Emerson et Margaret Fuller sont plutôt difficiles à lire. Pour un lecteur d’aujourd’hui, c’est assez ampoulé et inutilement compliqué. J’aurais fait une très mauvaise étudiante, j’ai bien fait de ne pas me lancer dans un doctorat… Mais j’ai beaucoup aimé lire des choses sur leur vie et comment ils ont lutté avec leur époque. Margaret Fuller [écrivaine et féministe américaine du XIXe siècle, ndlr] a fait tout ce qu’elle voulait alors qu’elle était dans un temps et un lieu qui ne l’y autorisaient pas. Samuel Taylor Coleridge [poète anglais ayant vécu au tournant du XIXe siècle, ndlr] se battait contre son addiction à l’opium et a tout de même réussi à écrire toute sa vie. Jack Kerouac, une fois qu’il a réussi à vendre son livre Sur la route [paru en 1957 aux États-Unis, ndlr], a vécu une descente aux enfers accélérée, notamment à cause de son alcoolisme. J’aime trouver des parallèles entre les vies de ces personnes. Toutes ces vies bordéliques et romantiques regorgent d’informations pour moi, et ça me plaît de me sentir parmi ces humains qui ont lutté dans différentes époques et différentes cultures, savoir qu’on est tous aux prises avec le même genre de défis.

Qu’est-ce que vous avez appris sur ce processus en travaillant sur ce livre ?

J’ai essayé de le concevoir de manière à contrer mon addiction au travail. Je voulais trouver un rapport plus simple au processus de création, plutôt que ça soit quelque chose de douloureux et de difficile. Essayer de m’amuser. C’était une des choses qui m’attiraient le plus chez Jack Kerouac, qui parlait tout le temps de spontanéité, de comment il se mettait simplement à taper ses histoires – ce qui, bien sûr, n’était pas tout à fait la réalité. J’aime cette idée de pouvoir écrire ou dessiner quelque chose et que ça sorte de manière parfaite. Dans le livre, j’ai joué avec différents styles de dessin. Certaines planches sont dessinées au pinceau et non au crayon, et en noir et blanc plutôt qu’en couleurs. J’ai essayé de m’approcher de la peinture d’Extrême-Orient au pinceau, une pratique méditative basée sur la spontanéité qui permet d’accéder à un autre niveau de réalité. J’ai essayé de transposer de cette manière le sentiment que me procure la pratique du sport.

Vous évoquez votre découverte de La Mélodie du bonheur de Robert Wise (1966) au cinéma et avouez avoir été particulièrement marquée par Julie Andrews et la représentation des montagnes autrichiennes. Quel effet ça vous a procuré ?

C’est assez compliqué. J’avais peut-être 4 ans quand mes grands-parents m’ont emmenée voir le film. C’était incroyable. J’ai adoré ces montagnes, et je suis tombée éperdument amoureuse de Julie Andrews, qui joue une nonne assez androgyne qui devient une mère pour une bande d’enfants. Je faisais un transfert complexe et érotique sur elle. Ce sentiment érotique s’est mixé avec la beauté des montagnes, ça s’est déployé en une polymorphie perverse dont sont capables les enfants : les montagnes me semblaient sexy aussi ! Je crois que ça m’est resté. L’autre chose avec ce film, c’est que mon grand-père avait grandi dans les Alpes autrichiennes, il gardait des chèvres dans les Dolomites. Je me demande si, d’une certaine manière, je n’ai pas senti ça comme une réponse génétique à ce paysage. C’était très puissant. Je sais qu’il y des gens qui sont juste plus mer et d’autres plus montagne, mais j’ai vraiment la sensation d’avoir une connexion particulière avec ces montagnes. Ça sera rattaché à Julie Andrews pour toujours.

Le livre raconte aussi, en sourdine, une femme qui avance dans la vie sans avoir eu d’enfant. Encore aujourd’hui, on en voit peu au cinéma ou en littérature. Quels sont vos modèles, les figures féminines sans enfant que vous admirez ?

La première figure qui me vient en tête, c’est Virginia Woolf. Cela dit, elle a traversé beaucoup de difficultés dans sa vie, et elle a regretté de ne pas avoir eu d’enfant. Moi, je n’ai vraiment jamais voulu en avoir – ok, parfois, maintenant que j’ai 60 ans, quand je vois mes amies qui se vantent que leur adorable progéniture va à la fac, je me demande si j’aurais dû en faire. Sauf que mes parents m’ont fait comprendre que les enfants détruisent la carrière artistique, donc qu’il valait mieux ne pas en avoir. C’est le message que j’ai reçu, c’est le chemin que j’ai pris en conséquence. Ce n’est pas quelque chose que je ressasse vraiment.

Pierre Bergounioux explore « Le Grand Meaulnes » d’Alain-Fournier

On comprend dans votre œuvre votre intérêt pour l’évolution de la politique aux Etats-Unis. Comment avez-vous accueilli la nouvelle, le 24 juin dernier, de la révocation par la Cour suprême de l’arrêt Roe V. Wade, qui garantissait le droit à l’avortement dans tous les états américains ?

Ça m’a horrifiée, traumatisée, choquée. Je n’ai pas réussi à travailler ni à me concentrer. Depuis 2016, quand Trump a été élu, il fallait lutter pour rester motivée et se convaincre que le travail de création avait une quelconque utilité, même un intérêt. Je n’aime pas écouter les infos quand j’écris ou dessine, j’ai besoin d’être concentrée et dans le silence. J’aime bien écouter des podcasts pour me tenir au courant, mais il faut trouver l’équilibre. Si je suivais vraiment les news, tout ce qui se passe, j’aurais envie de me jeter du haut d’une falaise. Ce qui se passe est vraiment mauvais, très mauvais, je ne sais pas quoi en faire. Avant, j’avais l’impression de comprendre comment fonctionnait le monde, maintenant, plus du tout. C’est devenu si chaotique…

Un dialogue dans un de vos strips de la série Les Gouines à suivre (la série a été éditée en deux tomes en français sous le titre L’Essentiel des gouines à suivre, par l’Association Même pas mal en 2016 et 2018) est à l’origine du « Bechdel Test », un outil féministe simple qui permet d’évaluer les problèmes de représentations des femmes au cinéma…

C’est drôle parce que je ne suis même pas sûre de comment c’est arrivé. J’ai écrit ce strip en 1985, c’était l’anecdote un peu débile de deux femmes devant une salle de cinéma, essayant de choisir un film qui n’allait pas les énerver [le film devait respecter trois règles : qu’il y ait au moins deux femmes nommées dans le récit ; qui parlent ensemble ; d’un sujet autre qu’un homme, ndlr]. C’était le genre d’humour féministe qu’on avait avec mes amies de l’époque. Je n’ai pas repensé à ce strip pendant des années et tout à coup, la jeune génération a commencé à l’utiliser comme un moyen de juger les films à travers la manière dont étaient traités le ou les personnages féminins. Bien sûr, c’était en partie dû à l’arrivée d’Internet. Soudain, les idées ont pu se propager de cette façon étrange. Je n’ai jamais imaginé que ça puisse devenir un outil de mesure sérieux. C’est devenu un moyen rapide de réfléchir à comment la subjectivité agit sur ces formes d’art, à qui raconte l’histoire de qui.

Sur quels thèmes voulez-vous vous pencher maintenant ?

Je suis sur quelque chose d’assez différent. C’était aussi censé être une autobiographie mais, quand je me suis retrouvée à imaginer les années à trimer sur un autre mémoire, le travail d’excavation sur ma propre vie, ne pas trahir les faits, je me suis démotivée, j’en ai eu marre. À la place, je suis partie sur l’écriture d’une autofiction, c’est un peu ma vie et, en même temps, pas – on retrouvera d’ailleurs certains personnages des Gouines à suivre. Ça me procure un grand sentiment de liberté !

Rencontre avec Alison Bechdel, figure du roman graphique américain, le 8 septembre au mk2 Bibliothèque, à 20 h

Tarif : 15 € | étudiant, demandeur d’emploi : 9 € | − 26 ans : 4,90 € | carte UGC/mk2 illimité à présenter en caisse : 9 € | tarif séance avec livre : 26 €

Le Secret de la force surhumaine d’Alison Bechdel (Denoël Graphic, xxx p., 26 €)

Portrait (c) Elena Seibert

Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2

Une sélection unique de produits issus de l’univers mk2