Le titre du film fait référence au traité d’anatomie d’André Vésale publié au XVIe siècle. Qu’est-ce qui vous a fasciné dans cet ouvrage scientifique et est-ce qu’on peut parler d’adaptation ?

Lucien Castaing-Taylor : Ce n’est pas une adaptation, c’était un titre provisoire qui est resté comme c’est souvent le cas. Mais André Vésale a vraiment établi l’anatomie comme une science. Il a fait plein d’erreurs, mais c’est le premier à avoir basé son travail sur la dissection des cadavres, à avoir déterré tout ça de manière empirique. Nous, ça nous intéresse, parce qu’on trouve que le cinéma, le documentaire ne sont pas très empiriques. C’est beaucoup plus journalistique qu’attaché au réel. On tient à faire des films plus intimes, plus liés à la réalité, avec toute la cruauté qu’elle comporte.

Caniba, votre précédent film sorti en 2017, avait déjà trait à la mort, à la chair. Est-ce qu’on peut voir les deux films comme un diptyque ?

Véréna Paravel : Je ne sais pas ce que tu dirais Lucien, mais moi je ne le vois pas comme un diptyque. Je crois que s’il y a un lien à faire entre nos films, dont Caniba [glaçant et fascinant portrait documentaire d’Issei Sagawa, un Japonais qui défraya la chronique après avoir dévoré le corps d’une d’une camarade étudiante à Paris, au tout début des années 1980, ndlr], c’est qu’on essaie toujours de montrer un humain qui est dans écosystème qui le dépasse, qui le transcende et le rattache aux autres, au monde. Pour moi, ce n’est pas la mort qui est fascinante, c’est la pulsion de vie, le fait qu’on soit des êtres de chair désirants et résilients, abîmés et réparés, entre la vie et la mort. On est sur des seuils. Quand on entend les pulsations du cœur dans le film, c’est comme une pulsation de vie. Ce qui lie aussi nos films, c’est l’idée que l’homme n’est pas forcément au centre, celui qui décide tout, qui maîtrise tout, qui contrôle tout. Il est dans un rapport existentiel avec les bactéries, les virus, le cosmos, la nature. Dans nos travaux, on essaie d’être proches de l’existence charnelle.

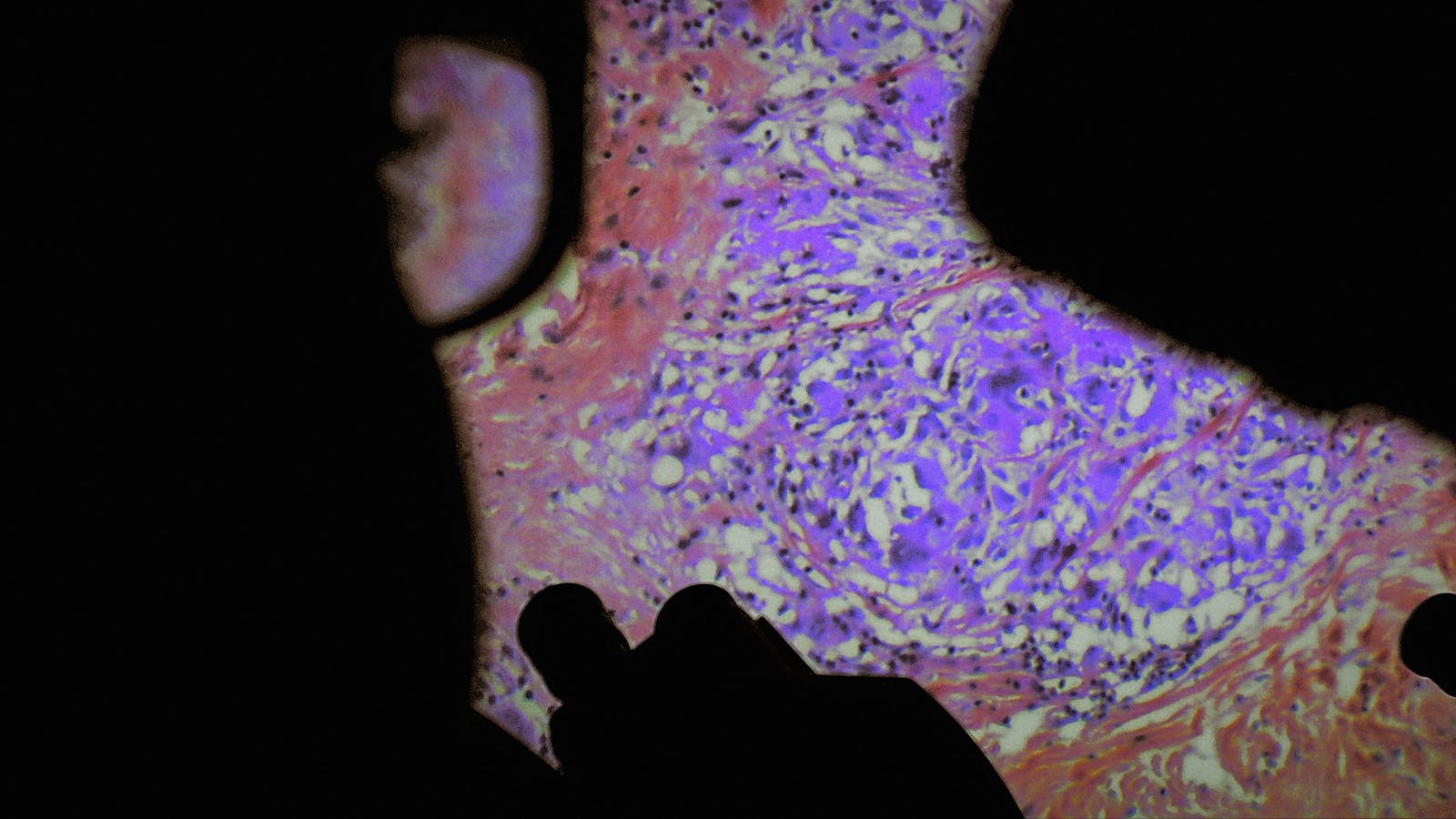

Vous insérez beaucoup d’images et de vidéos anatomiques hypnotiques, qui nous font pénétrer en profondeur le corps humain. Est-ce que les techniques de visualisation auxquelles vous faites appel sont les plus modernes à ce jour ? Pourriez-vous faire le même film dans dix ans ?

L. C-T. : On a monté la plupart de ces images pendant un an, parfois avec des technologies qui n’étaient pas de pointe – elles sont en 2D, souvent sans HD. La plupart date de plusieurs décennies, et elles seront encore utilisées pour quelques années. Mais depuis l’époque d’André Vésale, les techniques ont été complètement transformées. Elles permettent de voir en temps réel, de saisir la texture, d’entendre, ce qui a complètement révolutionné l’anatomie comme discipline. On voulait s’approprier ces imageries pour montrer le monde des médecins et des soignants, le corps, ce qui est privé et auquel on n’a pas accès. J’ai l’impression qu’il n’y a pas beaucoup de gens qui l’ont montré de cette façon.

On est frappé dans le film par votre manière de vous immiscer dans le quotidien des soignants et des patients. Comment ont-ils accueilli votre projet ?

V.P. : Il n’y a pas eu de difficulté à notre grande surprise. On s’attendait peut-être à plus de résistance. Mais je pense que les soignants et les patients ont compris qu’on n’était pas là pour du spectacle, que notre recherche était dans la durée, qu’il y avait une vraie volonté d’explorer, de fouiller quelque chose de notre intériorité, de dépasser notre conception d’être au monde. Les gens étaient informés et prêts à participer à cette forme de recherche. Je pense aussi que les patients subissent dès lors qu’ils sont à l’hôpital une forme d’invasion, et que d’une certaine manière la nôtre est bien moindre.

L.C-T. : Il y a quelques séquences qui montraient des choses très dures à vivre, à digérer, à assimiler pour les médecins, et qu’on a choisies de ne pas mettre dans le film, même si certaines étaient très belles. Il y a des aspects à la fois très tendres et très cruels dans ce métier. On peut imaginer que pour le spectateur, ce soit difficile de voir ça pour la première fois, mais la vie n’est pas indolore.

Vous-mêmes, de quelle manière avez-vous encaissé ces images, d’abord au tournage puis au montage ?

V.P. : Quand vous dites « encaissé », il y a la présupposition que c’est difficile, alors que moi j’ai trouvé ça infiniment fascinant, beau, bouleversant. J’espère que ça ne vous paraît pas bizarre si je vous dis qu’un ventre ouvert avec des tripes qui pulsent, je trouve ça inouï et renversant de beauté. Parce qu’on est incroyablement beaux de l’intérieur. Ça m’a émue, ça m’a fascinée. J’avais l’impression d’être aspirée à l’intérieur des corps. Je voulais tout le temps être la mieux placée, voir encore plus. J’exagère peut-être en ne parlant que de beauté et de fascination. Je pense que je suis en train d’essayer d’oublier, c’est comme avec tous les traumatismes. Il y a eu quand même beaucoup de nuits en réanimation et avec le SAMU qui étaient dures je dois dire. Je me souviens être rentrée en vélo au petit matin après des suicides… C’était très compliqué. Avec Lucien, on devenait presque alcooliques. On sortait de l’hôpital et le premier truc qu’il fallait faire, c’était fumer et boire. Je pense que les images sont toujours plus violentes quand on est face à son écran que quand on est dans l’action même de filmer, puisqu’il y a toute une énergie qu’on met à voir, entendre, cadrer. Ça fait qu’on regarde différemment, qu’on a une espèce de protection qu’on ne retrouve plus après au montage.

Louis Garrel : « Dans la vie, tout commence souvent par le jeu »

Les séquences de déambulation avec de vieilles personnes séniles dans la partie gériatrique de l’hôpital sont aussi très émouvantes, mais bien éprouvantes.

V.P. : Oui, c’était très compliqué à voir. J’avais l’impression qu’il y avait chez elles la volonté d’aller à un endroit d’avant qui était plus heureux, mais qu’elles étaient attrapées, coincées dans un lieu de souffrance dont elles n’arrivaient pas à s’arracher. J’avais aussi le sentiment qu’on était une présence rassurante pour elles.

Les médecins du film sont eux-mêmes dans une forme de déréalisation de ce qu’ils vivent. La dernière scène, à la fois étrange et très belle, les montre en train de faire la fête avec en fond une fresque lubrique et outrancière. Pourquoi les avoir filmés dans ce décor ?

L.C-T. : Il y a beaucoup de médecins qui sont complètement obsédés par leur boulot. Il y a ceux qui restent bouche bée devant la beauté de l’intérieur du corps et il y en a d’autres qui sont anesthésiés parce que, pour réparer les corps, il faut qu’ils fassent face à l’inconcevable. C’est hyper dur pour eux. Ils prétendre être des dieux, mais ils savent qu’ils sont aussi très proches du diable. Ils essaient d’éviter, de refouler, de s’autoanesthésier par rapport à ce qu’ils subissent aussi. Et effectivement, cette fresque à la fin où on voit ensemble la sexualité et la mort, je pense que ça rejoint leur besoin de fête, de transcendance, de catharsis, ils exorcisent pour pratiquer. C’est une façon de mettre à distance ses affects, même si finalement ça reste dans leurs êtres.

De humani corporis fabrica de Véréna Paravel et Lucien Castaing-Taylor, Les Films du Losange (1 h 58), sortie le 11 janvier

Images (c) Les Films du Losange