Titane a remporté la Palme d’or au Festival de Cannes 2021

Le retentissement de Grave vous a-t-il permis encore plus de radicalité avec Titane ?

La raison pour laquelle ce film est plus radical, c’est que ça a été très dur pour moi d’écrire après Grave. Je savais que j’étais attendue, ce qui pouvait être paralysant. Mais, surtout, j’avais peur de me décevoir, de faire un film que j’aimerais moins que Grave. Je suis passée par le deuil d’une énergie, celle du premier long métrage, que je n’aurai plus jamais. Tout cela a fait que j’ai eu beaucoup de mal à écrire Titane. Je n’arrêtais pas de le comparer à Grave, c’était insupportable, je me disais que je n’allais pas réussir à créer autre chose. Cette peur-là m’a amenée à penser que la seule issue, c’était d’en avoir rien à foutre [elle nous montre son badge avec la mention « fuck », ndlr]. Quand j’ai pisté ça, j’ai juste fait ce que je voulais. Je suis contente d’avoir ressenti ça, même si ça a été douloureux pendant un an.

Et donc, comment s’est déroulée l’écriture après cette angoisse de la page blanche ?

J’ai écrit une première version très tôt, alors que j’étais encore dans une période où j’accompagnais Grave en festivals. Elle faisait cent quatre-vingt-dix pages. J’ai lâché sur le papier toutes les idées que j’avais en tête, de manière très précise, très visuelle. Après, quand il s’est agi d’écrire la deuxième version, c’est là que j’ai eu mon blocage, je n’ai rien écrit pendant un an. Le premier jet était tellement dense que j’avais du mal à revenir dessus. Une fois délestée de toutes mes peurs, tout m’est apparu très clairement, j’en suis venue plus rapidement au cœur de l’énergie que je voulais insuffler aux spectateurs. J’ai vraiment essayé de faire un film qui décoche une flèche, qui soit avant tout une expérience dont on sorte comme d’une épreuve physique.

Titane ne cesse de nous prendre par surprise. Votre plaisir de cinéaste vient-il du changement de registre ?

J’adore être baladée par les films comme ça. Forcément, c’est ce que j’essaie de reproduire. J’aime beaucoup l’idée d’un film évolutif, de la même manière que la protagoniste mue. Jusqu’à la fin, le film perd des couches pour aboutir à son essence : comment l’humanité peut naître d’un monde qui est une terre brûlée stérile, où il n’y a pas d’amour ?

À découvrir d’urgence : « Junior », le court-métrage de Julia Ducournau

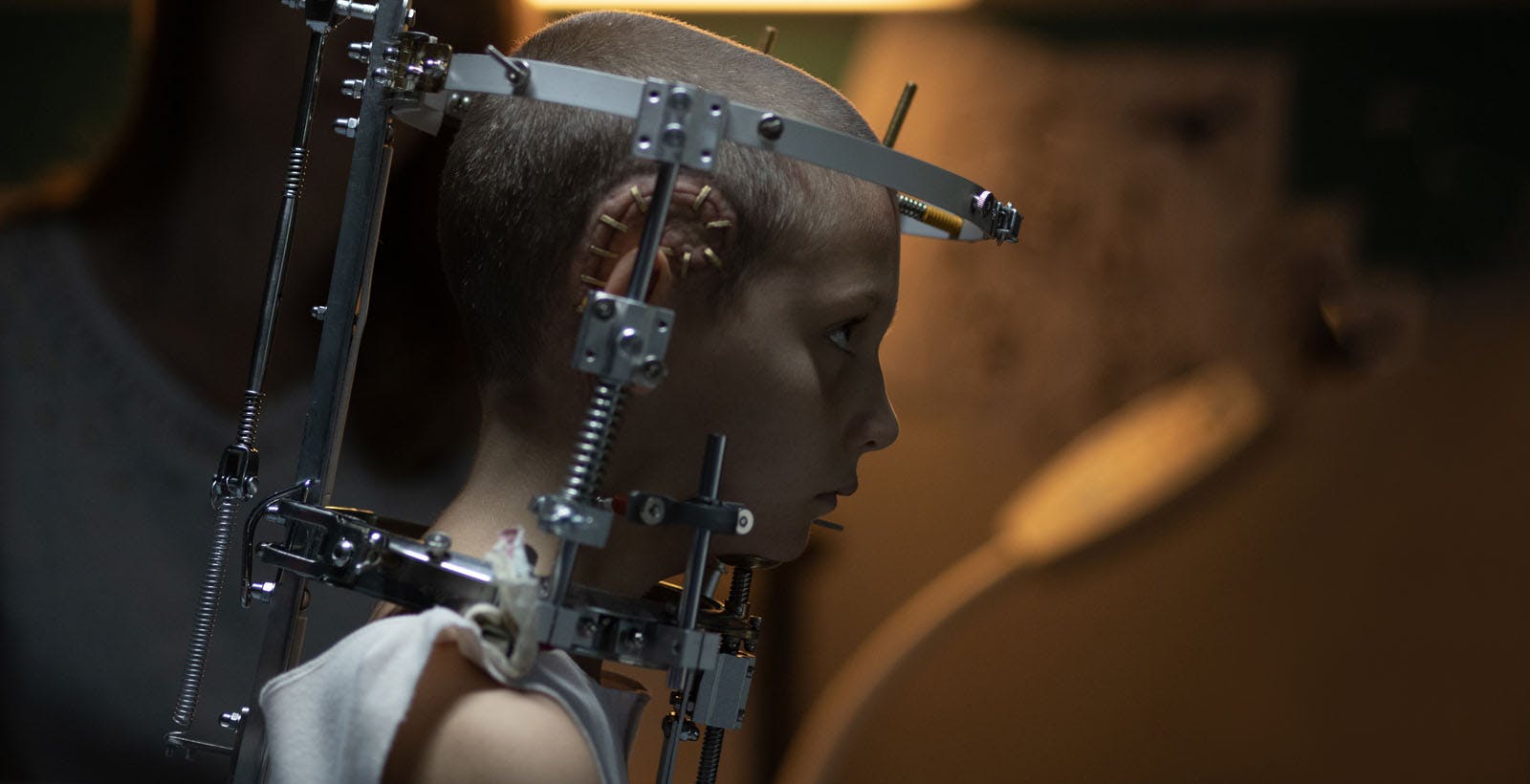

Dans l’introduction du film, Alexia, reçoit une greffe de titane. C’est donc un cyborg, une figure qui a beaucoup été réinvestie dans des réflexions queer. C’est dans cette optique que vous avez construit votre personnage ?

Je n’ai pas vraiment pensé au terme « cyborg ». Même si je dois dire que Terminator a joué un rôle, avec sa joue ouverte laissant voir du métal : ça a été une référence que j’ai donnée à mon maquilleur effets spéciaux. S’agissant du personnage, le mot « hybride » m’est beaucoup venu en tête, celui de « créature » aussi. Mais ce truc de « cyborg » me perturbe un petit peu…

En fait, pour moi, l’idée, c’était de montrer que les contours de la féminité sont beaucoup plus flous et flexibles que ce qu’on voit dans le premier plan-séquence, dans le salon automobile : Alexia [incarnée par Agathe Rousselle, ndlr] est archi sursexualisée, suriconisée et évidemment surstéréotypée. Je voulais faire sentir que la féminité était elle-même une forme d’hybridité, qu’on pouvait finalement se créer soi-même, comme on le souhaite. Tout est affaire de genre : dès qu’une question se pose par rapport à ça, la mise en scène va dans l’autre sens pour brouiller les pistes.

Alexia enchaîne les meurtres sans que ceux-ci soient mis en perspective par rapport à un éventuel passé traumatique. Ça vous saoule, la psychologisation à outrance au cinéma ?

Oui. Moi, j’aime beaucoup manier les symboles, jouer avec, les dévoyer énormément, avec le scénario et surtout avec la mise en scène. Parce que le symbole sollicite quelque chose de profond en nous : la psyché, l’inconscient de l’humanité. Du coup, on peut comprendre, être touché par une situation sans forcément en avoir les tenants et les aboutissants, parce que ce qu’on voit fait appel à des émotions, à des images qui sont celles de tout le monde. Moi, ça m’aide. D’autant plus qu’il n’y a pas beaucoup de dialogues dans le film, je ne suis pas fan de grandes scènes dialoguées, ou alors je ne sais par les écrire.

J’ai beaucoup pensé à deux films en voyant le vôtre, notamment pour sa manière de mêler moteurs, érotisme et féminisme. D’abord Crash de David Cronenberg, puis Faster, Pussycat! Kill! Kill! de Russ Meyer. Ont-ils été importants pour vous ?

Franchement, Faster, Pussycat! Kill! Kill!, not so much. Car j’ai besoin d’un peu de premier degré quand même – surtout en maniant le symbole, d’ailleurs. Je ne suis pas très satire, même si le film de Russ Meyer me fait marrer. J’aime moi-même intégrer de la comédie, qu’elle intervienne quand le spectateur souffre. Je filme des choses très intenses, et même moi j’ai besoin de soupapes, pour souffler un peu. Par contre, Crash, qui n’est que premier degré, me plaît énormément. Évidemment, j’y ai pensé à plein d’égards. Mais, en même temps, c’est un film extrêmement clinique, très froid, désincarné. Je n’ai pas voulu aller vers ça, dans le sens où dans le film on observe comment un amour inconditionnel peut jaillir de la violence et d’une détresse absolue.

Tout le début du film se situe dans le milieu du tuning. Qu’est-ce qui vous plaît dans cette imagerie ? Avez-vous déjà été liée de près ou de loin à cet univers ?

Je n’ai même plus mon permis ! Quand j’ai commencé à réfléchir au film, j’ai pensé « métal », j’ai pensé « peau », à leur rapport complètement aberrant, car l’un est froid et mort, l’autre est chaud, vivant. Très vite, j’ai pensé aux bagnoles, qui ne sont pas ma passion. Mais filmer des bagnoles comme des corps, ça m’intéressait. Pour les premières images du film, avec l’intérieur du moteur, le châssis avec les gouttes, j’ai dit à mon chef op et mon monteur son que je voulais que ce soit organique, qu’on ait l’impression que ce sont des intestins. Le tuning, c’est comme si on rajoutait des organes à des voitures. C’est un univers où tout est boursouflé : les hôtesses du salon auto sont surmaquillées, je voulais que les bagnoles le soient aussi. Tout ça pour dénoncer le parallèle entre les femmes et les bagnoles dans ce hangar, pour montrer que cette objectification est un leurre total. Mais, à la différence des autres hôtesses, on sent qu’Alexia fait corps avec la voiture.

Vous, Yann Gonzalez, Coralie Fargeat… En France, les cinéastes qui intègrent des éléments de cinéma de genre dans leur film sont souvent intéressés par des problématiques queer ou féministes. Comment l’expliquer ?

C’est vrai que les films de la nouvelle génération américaine ne sont pas très queer. Le genre est tellement installé là-bas qu’on trouve des films maîtrisés, mais qui n’ont pas forcément envie de déranger, de brouiller les pistes, de dérouter. Vu que le genre est moins bien accueilli en France – même s’il y a un renouveau depuis quelques années –, je pense que c’est tellement récent pour nous que ça sort de manière plus radicale pour l’instant, parce qu’on est quand même encore outsiders. C’est normal qu’on ait envie de foutre un pavé dans la mare. Ça s’explique peut-être aussi par nos références. Après, est-ce que c’est suffisamment wide pour dire qu’il y a là un mouvement, une génération ? Je ne sais pas.

RENCONTRE: Bertrand Mandico et Yann Gonzalez, zones érogènes

Historiquement, pourquoi d’après vous le cinéma de genre a-t-il eu plus d’écho aux États-Unis qu’en France ?

John Carpenter, Wes Craven, à l’époque où ils faisaient des films, ont été bien pourris, conspués, ça n’a pas été tout de suite un succès. Pourtant, depuis les années 1970, aux États-Unis, ça s’installe beaucoup plus fort. Tous ces films traitant indirectement de la guerre du Viêt Nam ont vachement permis ça, des films d’anticipation comme Punishment Park de Peter Watkins, ou Délivrance de John Boorman, les survivals. Je pense que ça a joué culturellement comme canalisation de la violence.

En France, le genre existait dans les années 1950-1960, mais il y avait une forme d’académisme. Donc ces cinéastes ont fait partie de cette génération que la Nouvelle Vague a voulu envoyer péter. Après la Nouvelle Vague, c’est un tsunami qui dure cinquante ans. Je ne sais pas pourquoi ça a été aussi impitoyable par rapport au cinéma de genre, pourquoi il n’y a pas eu de résurrection plus tôt… Mais ce qui est bizarre, c’est que, moi, j’ai toujours considéré les films de Jean-Luc Godard comme des films de genre, mais ce n’est pas ça qu’on en retient, ce qui est resté. Pierrot le Fou, ça mélange plein de genres, le polar, le film de gangsters, le film d’amour, la comédie. Alphaville, pareil : si c’est pas le film le plus perché de la planète, je ne sais pas ce que c’est.

Le cinéaste Bertrand Bonello fait une apparition dans le film. À quels fils de son cinéma vous rattachez-vous ?

Ce que j’admire beaucoup chez lui, c’est à quel point il est intransigeant, implacable avec sa vision, sa musique personnelle – car il compose lui-même la musique de ses films. Il est très radical, je trouve ça fou. C’est quelqu’un qui ne fait pas de concessions. Je crois que je n’en fais pas non plus.

Pour la suite, quelles sont vos envies de cinéma ?

Je suis déjà en train de préparer mon troisième long métrage et j’ai aussi un projet aux États-Unis. Ce qui m’intéresse en travaillant là-bas, c’est d’exporter ma signature très brute, très organique, dans une industrie qui ne l’est pas du tout.

Titane de Julia Ducournau, Diaphana (1 h 48), sortie le 14 juillet

PROPOS RECUEILLIS PAR QUENTIN GROSSET

Photographie : Philippe Quaisse / Pasco&Co pour TROISCOULEURS