Vous vous identifiez à la figure de la sorcière ?

On m’a traitée de sorcière tellement de fois dans ma vie, que je ne vois pas comment je pourrais faire autrement !

Parmi toutes les sorcières que vous avez dessinées, de laquelle vous sentez-vous la plus proche ?

Je découvre toujours de nouvelles sorcières, donc peut-être celle que je n’ai pas encore rencontrée, celle qui rôdera au prochain coin de rue. Je sais que je voudrais tout de suite en apprendre le plus possible sur elle, lire tout ce que je peux trouver, étudier toutes ses photos. Les sorcières ont toujours de nouveaux tricks à partager avec nous autres marginalisés : comment survivre en milieu hostile, rester forte face à la stigmatisation, développer son propre folklore, s’inventer et se réinventer pour passer entre les mailles du filet sans être remarquée – ou au contraire s’exposer en pleine lumière, sous l’éclat de la lune.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Les sorcières au cinéma : briser le sort

Quand vous dessinez une sorcière, c’est un peu comme si vous l’invoquiez ? Vous avez des rituels ?

À chaque fois que je commençais un dessin, j’écoutais « The Witches » (1967) de Piero Piccioni et Ennio Morricone, la bande-son d’une anthologie de films réalisés par Visconti, Pasolini, Bolognini, Rossi et De Sica. Je ne pouvais dessiner sur rien d’autre. J’étalais devant moi toutes les photos de la sorcière que je voulais représenter, j’aiguisais mes crayons, et j’attendais le bon moment. C’était très proche d’une évocation.

● ● À LIRE AUSSI ● ● Pasolini, les cent ans

Étiez-vous un peu comme Georgie, l’héroïne de votre film The Lollipop Generation (2008) – une ado fugueuse qui trouve son salut dans sa bande queer ?

Les ados de The Lollipop Generation ressemblaient beaucoup à mes amis d’adolescence. Beaucoup ont été mis à la porte par leurs parents après que ceux-ci ont découvert qu’ils étaient LGBTQ+, ou bien fuyaient des situations d’abus dans des foyers d’accueil ou des centres de redressement. Trop jeunes pour des jobs classiques, ils faisaient ce qu’ils pouvaient dans l’illégalité, pour survivre. C’était une époque difficile et dangereuse pour toute personne qui s’affichait LGBTQ+.

Au début des années 1970, tous ceux qui refusaient la vie dans le placard étaient marginalisés, vivaient dans une semiclandestinité. C’étaient des punks avant même que le punk existe. À cette époque, j’allais encore au lycée : avec mes amis, on était attirés par la culture la plus radicale et provocante de l’époque : les groupes glam comme les New York Dolls, Jayne County, Marc Bolan, Roxy Music, les groupes culte comme The Velvet Underground et Nico, et les films de Jack Smith, Andy Warhol, John Waters, Agnès Varda…

À Toronto, il y avait un cinéma, le Roxy, qui passait tout, des films européens aux œuvres underground. On se retrouvait dans des clubs toute la nuit, du jeudi soir au lundi matin, quand la vie normale reprenait. On ne réalise peut-être pas assez aujourd’hui à quel point le monde LGBTQ+ et le milieu criminel étaient liés à l’époque. Les livres de Jean Genet étaient bien plus proches de la réalité qu’on ne l’imagine. Les skills qu’on développaient pour vivre hors-système pourraient redevenir précieuses dans cette époque où tellement de régimes d’extrême-droite s’installent : il sera peut-être bientôt urgent de recréer toutes ces communautés souterraines.

Comment, en 1980, avez-vous fondé votre groupe post-punk, Fifth Column, à une époque où cette scène était surtout masculine et hétéro ?

J’étais dans un groupe, Bunny and the Lakers, avec Wendy King, How’rd Pope, et Andrew Peter Morgan. Mais il a explosé : Wendy est partie, How’rd a déménagé à New York et Andrew est parti au Royaume-Uni. J’ai dit à mon ami peintre John Brown que ça me manquait, et il m’a connecté avec deux filles qui lançaient un groupe. Janet Martin jouait de la guitare, Kathleen Robertson de la basse, et elles cherchaient une chanteuse. Je les ai appelées, je suis allée les rencontrer, et j’ai rejoint le groupe ce soir-là. Quelques mois plus tard, elles ont rencontré Caroline Azar dans les toilettes d’un concert des Slits et l’ont invitée à venir chanter et jouer de l’orgue. On ne voulait pas suivre les codes traditionnels du groupe de rock. Devenir des rock stars, ça ne nous intéressait pas, et on détestait la manière dont les femmes étaient traitées dans la musique. Alors on a fait les choses autrement : on a imaginé un groupe qui s’étendrait à d’autres médiums, le cinéma, l’édition…

On a fait des courts métrages avec John Porter qui étaient projetés pendant nos concerts, avec des go go dancers hommes, des musiciens invités avec plein d’instruments différents : – saxophone, trompette, flûte, violon, chant… Notre son et notre line-up changeaient constamment. On a aussi sort notre propre zine, Hide, qui faisait office de label.

C’est avec The Fifth Column qu’est née votre envie de filmer des gangs de filles – comme dans votre film The Yo-Yo Gang (1992) ? Comment est venue cette idée de la guerre entre une bande de skateuses et une bande de killeuses du yo-yo ?

Oui, c’était directement lié au fait d’être dans un groupe 100 % féminin – ce qui, en soi, ressemblait à un gang de filles. Presque toutes les actrices du film étaient aussi dans des groupes : Caroline Azar, Beverly Breckenridge, Anita Smith étaient dans Fifth Column ; Leslie Mah et Tracie Thomas dans le groupe hardcore A.S.F ; Suzy Richter dans le groupe de reprises The Nancy Sinatras ; Lynna Landstreet dans Mourning Sickness, le premier groupe industriel féminin de Toronto, et Jena von Brücker dans H.A. J’ai découvert que Donna Dresch avait été championne de yo-yo – j’ai donc dû lui écrire un rôle. Elle a ensuite fondé le groupe Team Dresch. En tant que femmes, on trouvait fascinant qu’on puisse se balader avec ce jouet soi-disant inoffensif, qui à l’origine était une arme. Les yo-yos peuvent être mortels, mais ils sont plus drôles qu’un flingue.

Comme ça n’existait pas, vous avez cofondé le mouvement queercore, mêlant idéaux punks et LGBTQ+, avec Bruce LaBruce…

Le but, au départ, c’était de créer une scène queercore. Dans les années 1980, ça passait presque exclusivement par les fanzines. Une fois lancée, cette scène a explosé : plein de zines étaient publiés dans des bleds partout en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud. Au début, c’était une communauté très soudée, mais très vite, on ne pouvait plus suivre toutes les publications qui sortaient… Heureusement que Larry-bob a tenté de toutes répertorier et de les chroniquer dans Queer Zine Explosion [lui-même un autre zine, ndlr.] Culturellement, c’était très stimulant : tous les photographes, écrivains, poètes, illustrateurs, graphistes étaient en mode DIY. Il y avait peu de groupes au début : Fifth Column à Toronto, The Apostles au Royaume-Uni, A.S.F., Comrades in Arms, Geko, et les groupes de Vaginal Davis et Glen Meadmore aux États-Unis.

Au début des années 1990, la musique a pris plus de place : des zines comme Chainsaw et Outpunk sont devenus des labels, des clubs comme Homocore à Chicago ont ouvert, et il y a eu une explosion de nouveaux groupes. C’est là que les médias mainstream ont commencé à nous prêter attention…

● ● À LIRE AUSSI ● ● Bruce LaBruce, pornographe réticent

Quels étaient vos objectifs politiques et artistiques ?

Pendant les tournées de Fifth Column dans les années 1990, les zines jouaient un peu le rôle de Green Book pour les groupes queer [le Green Book était un guide de voyage destiné aux Afro-américains, publié entre 1936 et 1966, leur proposant des adresses safe dans le contexte de la ségrégation raciale, ndlr.] On pouvait organiser une tournée grâce aux contacts qui en publiaient un peu partout. Bruce et moi, on voulait que le queercore soit aussi une scène cinématographique. On a organisé des projections J.D.’s à Toronto, Montréal, San Francisco, Londres… J’aime penser que le queercore estle dernier grand mouvement culturel queer sur tous les médiums, en DIY, avant que tout soit absorbé par le mainstream et monétisé sur Netflix et compagnie.

J’ai lu que vous aviez aussi appelé votre zine iconique J.D.’s (pour « Juvenile Delinquents », ou « James Dean »…) parce que vous travailliez dans le restaurant Just Desserts, qui comme son nom l’indique ne proposait que des desserts. C’était quoi l’ambiance ?

Dans les années 1980, c’était le seul restau de Toronto ouvert toute la nuit. Caroline Azar y travaillait et m’a recommandée au patron. C’était génial d’avoir un boulot où on pouvait facilement prendre congé, pour aller enregistrer, partir en tournée, faire des films… Tout le personnel était artiste, musicien, écrivain, comédiens… Beaucoup se sont retrouvés dans J.D.’s ou dans mes films. Mais les clients étaient souvent bourrés, grossiers, là pour mater, ils nous prenaient pour des freaks. Je ne comptais pas le nombre de fois où quelqu’un m’a demandé en chuchotant à propos de Suzy Richter : « C’est un homme ou une femme ? » Mais ce n’était pas aussi violent que ce client qui, un jour, a attrapé un gâteau entier et me l’a lancé dessus. Je me suis baissée, le gâteau a explosé contre le mur, et tout le resto s’est plongé dans le silence. Le bon côté des choses, c’est que les pourboires ce soir-là étaient généreux. Il a fallu ça pour les clients réalisent enfin qu’on était des humains.

Dans vos zines et films, lesbiennes et gays forment une sorte d’alliance politique et culturelle – ce qui est rarement représenté, même aujourd’hui. C’était important pour vous ?

C’était crucial, un choix politique, mais c’était aussi évident. Quand Fifth Column jouait, il y avait des lesbiennes, des gays, des personnes trans, des punks… C’était notre vie. On ne voulait pas que ça change, on n’allait pas commencer à séparer les genres, les sexualités, cette idée nous a toujours paru étrange.

Comment avez-vous commencé à expérimenter avec le dessin et le collage ? Qu’est-ce qui vous a menée au fanzine ?

Je ne me souviens pas d’une époque où je ne dessinais pas. Le collage est venu un peu plus tard. J’adorais les magazines. J’ai collaboré à un petit journal artistique pendant mes études. Puis, en 1981, quand Caroline et Candy ont commencé à publier le zine Hide, j’ai commencé à les aider. Et quand Candy est partie pour faire son propre zine, j’ai commencé à l’éditer avec Caroline. Après, il y a eu J.D.’s, puis Double Bill, avec Johnny Noxzema, Jena von Brücker, Caroline Azar et Rex Boy. J’adorais ça : faire des photos, la mise en page, inventer des polices, écrire, dessiner, interviewer… Puis envoyer le zine dans le monde, et guetter le courrier pour recevoir les zines des autres.

J.D.’s s’inspirait de l’agit-prop, du situationnisme, du porno gay, du punk hardcore – tout ça en étant toujours très glamour. Qu’est-ce qui vous attirait dans ces esthétiques ?

C’est exactement ça. Je voulais combiner le situationnisme, l’agit-prop, le punk, la pop culture et le glamour. Je taguais des graffitis dans tout Toronto, d’où la peinture en spray. Le porno, ça venait de vieux numéros d’I.T. ou de romans pornos pulp – et on collait ça avec des photos de punk pour créer l’effet queercore. Mais J.D.’s n’était pas aussi hardcore que certains le disent : on y trouvait David Cassidy, les Bay City Rollers, les Raincoats, Patti Smith aux côtés de Mighty Sphincter ou des Butthole Surfers…

Avec votre série Tom Girls, vous avez réinterprété l’artiste Tom of Finland et ses dessins fantasmatiques d’hommes gays aux mensurations démesurées en leur donnant une version lesbienne. Comment vous vous êtes réapproprié cet imaginaire ?

J’adore le tee-shirt que Vivienne Westwood a sorti pour la boutique SEX en 1977, avec une illustration de Jim French [représentant deux cow-boys sans sous-vêtement, ndlr] des studios Colt [une compagnie américaine de porno gay, ndlr]. Mais en 1985, je me demandais où était passée toute l’imagerie queer des débuts du punk. Je voulais la faire revenir. J’avais déjà un livre de Tom of Finland, je connaissais bien son travail, et certains aspects me parlaient. J’aimais son style de dessin, reconnaître notre passé queer. Je m’en suis donc inspirée. Mais je ne me suis pas contentée de remplacer les hommes par des femmes : je les ai retravaillés façon punk, en les représentant comme des anarchistes, semant le chaos.

Des années plus tard, en 1991, on a même exposé ensemble avec Tom à la Feature Gallery de New York – ça, je n’aurais jamais pu l’imaginer. En 1995, quand la galerie a sorti un livre de cette série Tom Girls, il a été saisi à la frontière canadienne, interdit d’entrée, et les exemplaires ont été brûlés. La censure de la culture queer était énorme à l’époque. On avait l’impression que toute notre histoire pouvait disparaître sur un simple caprice d’un douanier ou d’un bureaucrate. Il a fallu attendre 2022 pour que Kunstverein Toronto republie le livre – et que le public canadien puisse enfin le découvrir.

Dans vos dessins, on retrouve aussi des bonbons, des accidents de voiture, des éléments du Southern Ontario Gothic – ce sous genre canadien du roman gothique, ancré dans le Sud de la province d’Ontario. Pour vous, intimement, que représentent ces motifs ?

J’ai eu une expo à Vancouver il y a quelques années, et le commissaire, Reid Shier, l’a intitulée Good. Bad. G. B. Jones. J’adore ce qui est à la fois bon et mauvais – comme les bonbons : emballages jolis, goût sucré, et pourtant c’est mauvais pour la santé. Le premier « stupéfiant » qu’on rencontre, c’est le sucre, et on devient accro presque instantanément. Les accidents de voiture, pour moi, sont le symbole ballardien ultime du consumérisme, un fétiché lié au statut social qui évolue sans cesse, qui peut tuer et mutiler – et qui le fait à un rythme effrayant. Mais on n’y pense pas trop, parce que la voiture, c’est aussi la mobilité, la liberté, la vitesse. Les accidents m’évoquent aussi l’univers du cinéaste canadien David Cronenberg, qui a si bien capté l’atmosphère de l’Ontario à l’écran.

Quant au Southern Ontario Gothic, c’est le monde dans lequel je vis, celui des écrivaines et écrivains avec qui j’ai grandi : Margaret Atwood, Alice Munro, Robertson Davies… Elles et ils ont donné un sens au paysage qui m’entourait. Un monde hanté, dangereux, austère, mais aussi majestueux. Un décor dans lequel je dérive à la poursuite de fantômes.

Vous avez signé un film qui s’appelle The Troublemakers. Vous vous définissez comme une fauteuse de trouble ?

Aujourd’hui, quand je pense à l’idée de « troubles », je pense à John Lewis [militant pour les droits civiques et ancien membre du Congrès américain, ndlr] et à son concept de « good trouble » – le bon trouble [l’idée de perturber, désobéir, provoquer mais dans un sens moral, ndlr.] Quand on tournait The Troublemakers [une ode DIY au vol à l’étalage et au sabotage, ndlr] Caroline Azar, Suzy Richter et moi, on est allées dans un grand magasin de Toronto, Honest Ed’s, où les caméras étaient strictement interdites. Il y avait des panneaux partout disant qu’on risquait des poursuites et la confiscation du matériel si on filmait. J’ai pris le risque avec ma caméra Super 8. J’ai filmé Caroline et Suzy en douce se faufilant dans les rayons.

Arrivées à la caisse, prêtes à partir, je leur ai demandé de provoquer une petite scène pour détourner l’attention, que personne ne remarque ma caméra. C’est la séquence où on dirait qu’elles vont se faire prendre à voler et qu’elles s’enfuient. C’est comme ça que j’ai fait presque tous mes films : sans permission, ni budget. On n’aurait jamais eu les autorisations si les autorités avaient su de quoi les films parlaient. Il fallait tout faire clandestinement. C’est comme ça que toute une culture queer a été créée, au 20e siècle – grâce à des troublemakers.

● ● À LIRE AUSSI ● ● DIVINE GANG · Lydia Lunch : « J’ai connu l’anxiété une fois, mais je l’ai effacée. Je suis une fembot, une androïde. »

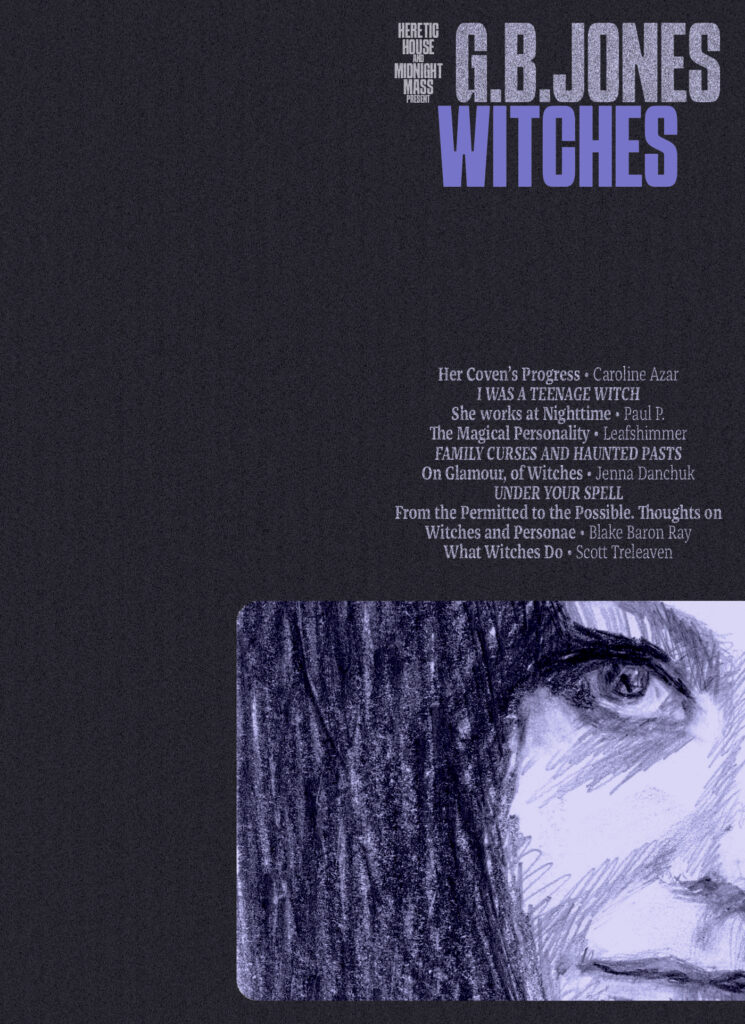

Witches (Heretic House et Midnight Mass Press)