Dix ans se sont écoulés depuis votre dernier film, Abus de faiblesse. Que s’est-il passé ?

J’ai regardé la mer ! J’adore ça. En réalité, j’avais plein de scénarios dans mon tiroir, mais j’étais infinançable. Saïd [Ben Saïd, le producteur de L’été dernier, ndlr] a été étonné de voir à quel point je l’étais… On a fait le film avec rien. Vous avez vu le générique ? Il est tout petit !

Pour la première fois, vous proposez un remake, celui du film danois Queen of Hearts de May el-Toukhy (2019)…

J’étais au festival de Belfort, Saïd avait donné une master class. Curieusement, je m’étais dit : « Ça, c’est un producteur pour moi. » Après, on me l’a présenté. Il est hyper timide. Moi aussi. Puis je me suis dit : « Je suis vieille, infirme [en 2005, elle est victime d’une hémorragie cérébrale qui la paralyse du côté gauche, ndlr], pas la peine que je fasse le moindre effort. » Et, peu de temps après, je reçois un petit mail de Saïd qui me dit : « J’ai racheté les droits de remake d’un film danois. Ça vous intéresserait ? » C’est lui qui est venu me chercher, autrement je n’aurais rien fait jusqu’à ma petite notice nécrologique dans les journaux.

« L’été dernier » de Catherine Breillat : mécanique de l’abus

Dans la première partie du film, on dirait qu’Anne et son beau-fils, Théo, sont dans une situation de séduction égalitaire. L’adulte paraît presque candide, à la merci du désir de l’ado…

Oui, c’est très important. Le film danois est très cru. J’ai d’abord cru que c’était pour ça que Saïd avait pensé à moi. J’ai fait Romance [sorti en 1999, dans lequel une femme frustrée dans son couple entame une relation SM avec un homme plus âgé, ndlr] et Anatomie de l’enfer [sorti en 2004, dans lequel une femme désespérée paye un homme gay pour « la regarder par là où elle n’est pas regardable », ndlr] : c’était le sujet. Quand ce n’est pas le sujet, comme pour ce film, je ne veux pas de scènes extrêmement crues. Mais le dispositif du mensonge m’intéressait énormément. J’ai toujours travaillé sur le déni. L’adolescent, je l’ai trouvé trop vieux dans le film original. Elle, elle était prédatrice. À un moment, elle venait dans sa chambre, elle s’emparait de son sexe et lui faisait une fellation. Ça, il n’en était pas question pour moi. Il y en a peut-être, mais moi je ne vois pas une femme agir comme ça. J’ai dit à Saïd que je voulais que ça soit lui qui s’intéresse à elle et pas l’inverse.

Romance de Catherine Breillat (c) Collection Christophel

Pourtant, quand leur relation bascule, on comprend que c’est elle qui a en fait tout mis en place…

Je pense que c’est inconscient. Même si, quand on est adulte, qu’on a de l’expérience, on sait bien que quelque chose se passe quand on reste des heures à parler avec quelqu’un, qu’on a l’œil qui brille, qu’on rit, qu’on s’évade, qu’on est grisé. Lui, il a 17 ans, il peut ne pas s’en douter.

Juste avant la bascule, le plan-séquence est très fort : Anne au volant de sa voiture, silencieuse mais conquérante à côté de Théo, au son de Dirty Boots de Sonic Youth. Vous avez imaginé la scène avec ce morceau dès le départ ?

Non ! Figurez-vous que j’ai de vrais fans américains, et j’avais découvert sur Internet que Kim Gordon [cofondatrice de Sonic Youth, ndlr] en était une. Elle disait que, à la fameuse question « sur une île déserte, qu’est-ce que vous emporteriez ? », elle avait répondu 36 fillette [sorti en 1988, dans lequel une ado de 14 ans noue une relation ambiguë avec un homme cynique de 40 ans, ndlr]. D’ailleurs, elle a fait un groupe qui s’appelle Body/Head à cause de la réplique du film, quand le type dit à l’héroïne : « Là, tu veux pas [en désignant sa tête, ndlr] et là tu en dégoulines d’envie [en désignant son sexe, ndlr]. » C’est un film qui a été culte pour les Américains, gros succès, alors qu’en France ça a été un effroyable échec.

LA SEXTAPE · « L’Été dernier », aboutissement du génie de Catherine Breillat

Anne est avocate pénaliste. Dans À ma sœur ! (2001), l’étudiant qui manipule la lycéenne veut justement devenir pénaliste. Ça vous paraît être un métier de mensonge et de manipulation ?

Anne défend des victimes, donc elle n’a pas à se soucier de la vérité. Mais si elle défendait des coupables, elle ne dirait que des choses fausses, sans se soucier du mal que ça fait aux victimes. C’est ça, un pénaliste. C’était très important qu’elle soit du bon côté, mais qu’en même temps elle sache manipuler le mensonge effronté. J’en ai rencontré, des pénalistes [elle a révélé en 2009 avoir été escroquée par Christophe Rocancourt et l’a fait condamner en 2012 ; et elle a côtoyé des avocats pénalistes pour les besoins du procès. Elle a raconté l’affaire Rocancourt dans un livre, Abus de faiblesse (publié chez Fayard en 2009), puis dans un film du même titre avec Isabelle Huppert et Kool Shen en 2013, ndlr]. Ils ne font que mentir. Surtout que la justice française est fondée sur le mensonge. Dans la justice américaine, vous jurez, et si vous êtes parjure, c’est terrible. Tandis qu’en France le mensonge, on y a droit, c’est même recommandé.

Vous ne croyez pas à la justice française ? Pourtant, au début du mouvement #MeToo, en 2017, vous aviez décrié le hashtag BalanceTonPorc. Vous trouviez trop facile de dénoncer quelqu’un avec un hashtag, justement parce qu’on avait un système judiciaire censé opérer…

On a déjà la chance d’avoir un système judiciaire. Il y a des pays dans lesquels il n’y en a pas. Aussi, je jouais avec les mots : « balance ton porc », je trouvais que ça faisait très « balance ton juif ». Après, ce qu’on désigne comme un porc, ça peut être un homme vulgaire qui dit des choses un peu atroces, mais, si on n’a pas envie de le voir, on ne le voit plus, point.

Abus de faiblesse de Catherine Breillat (c) Flach Film Production

#BalanceTonPorc a tout de même été un outil pour éveiller les consciences sur l’ampleur du problème, pour pointer des agresseurs et, en ce qui concerne les victimes, pour se sentir moins seules…

Oui et non. Moi aussi, je pourrais dire « MeToo », tout le monde pourrait le dire. Quand je le disais dans mes films, j’avais les féministes sur le dos, qui disaient que je n’aimais pas les hommes, que les hommes n’étaient pas comme ça. Évidemment, dans 36 fillette, c’est un abominable macho, mais je n’invente jamais rien. Il y a beaucoup de mots que j’ai entendus d’hommes qui m’ont fait la cour quand j’étais hyper jeune. Dans le film, il y a un moment où le personnage prend de la gravité, de la douleur, ça n’est pas qu’un salopard. Tous les hommes étaient élevés comme ça dans cette civilisation et cette culture.

Vous croyez à la notion de sororité ?

Je suis une artiste, je suis profondément solitaire. Et puis je me suis faite toute seule, envers et contre tout le monde. Adhérer à des textes qui ne sont pas réfléchis et que je n’ai pas écrits ni réécrits, ce n’est pas possible. Par contre, c’est moi qui avais écrit la pétition, toute seule, dans ma cuisine, pour Baise-moi [à sa sortie en 2000, le film de Virginie Despentes et Coralie Trinh Thi avait été classé X deux jours après sa sortie à la suite d’une décision du Conseil d’État, avant d’être reclassifié « interdit aux moins de 18 ans » grâce entre autres à cette pétition rédigée par Catherine Breillat contre la censure du film, ndlr]. Là, il faut être très malin avec les mots. J’ai beaucoup regretté qu’on ne m’ait pas appelée pour participer à l’écriture de la tribune de Catherine Deneuve et Catherine Millet [« Nous défendons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle », tribune signée par un collectif de cent femmes, parue dans Le Monde en 2018 en réaction à #MeToo, considéré comme un mouvement de censure menaçant les hommes et l’art, et qui a provoqué une polémique jusque dans la presse étrangère, ndlr]. J’ai été contactée, mais je ne l’ai pas signée. Je l’aurais fait, mais en étant beaucoup plus prudente. C’était très mal mis, la « liberté d’importuner ». Mais je trouve qu’on a quand même le droit de faire un peu la cour. Maintenant, les garçons sont terrorisés. Pour ce film, j’ai fait des essais avec des jeunes gens. Ils ne savent plus comment faire, ils croient tout de suite que c’est harceler.

Vous ne trouvez pas ça intéressant, que les hommes s’interrogent sur les comportements qu’ils peuvent avoir ?

Pas à ce point-là. Être cinéaste, c’est savoir qu’il y a un langage très précis, qu’on connaît tous, qu’on n’a jamais analysé, qui est celui du regard, de toutes les expressions, même des pores de la peau. C’est sur ça que je travaille quand je fais mes films. Tout est expression. Donc le consentement, si on est un peu de bonne foi, on le sait.

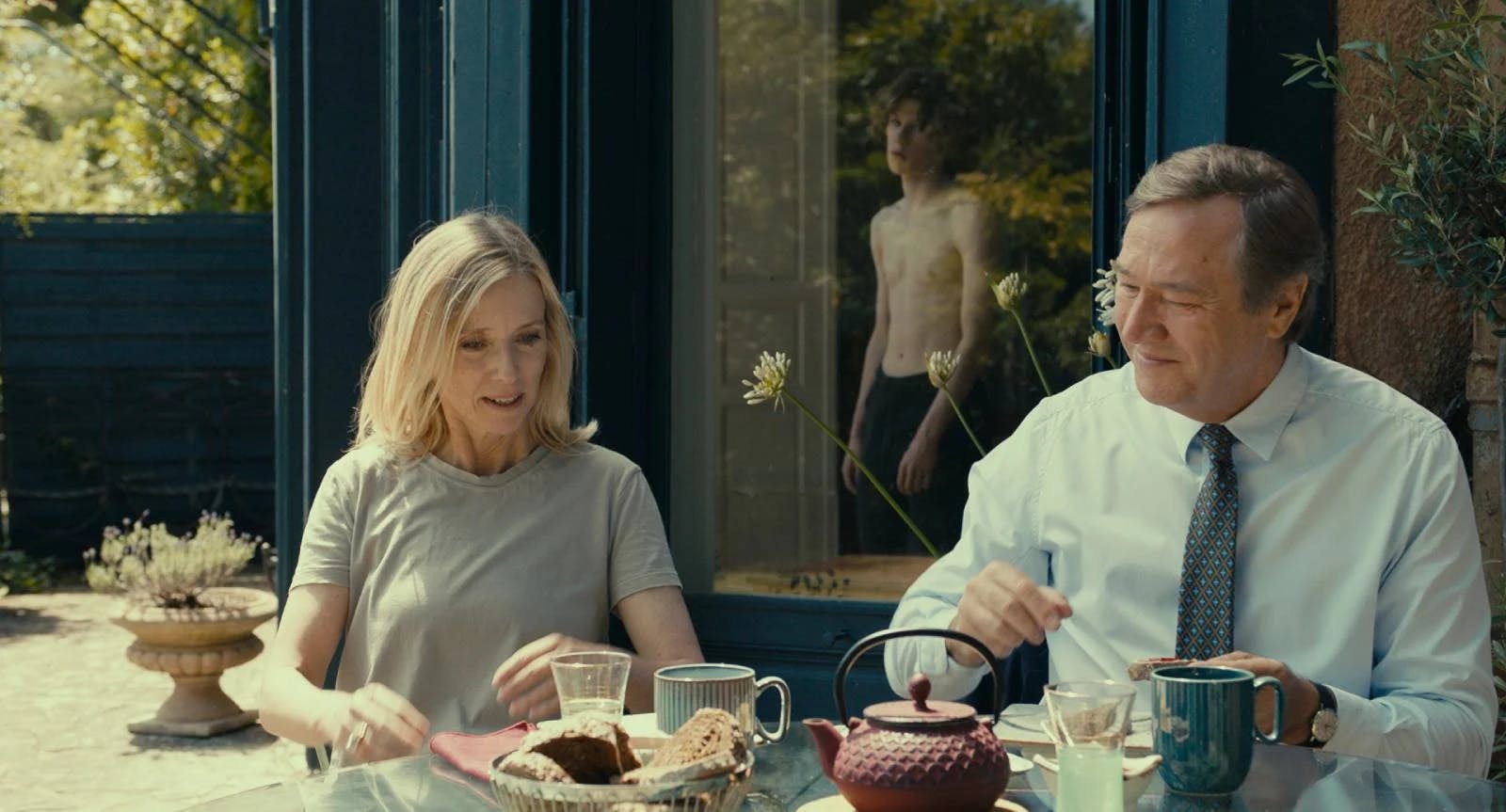

L’Eté dernier de Catherine Breillat (c) Pyramide

On n’apprend justement pas aux garçons à décoder le langage corporel des filles…

J’ai eu une éducation très puritaine, ce qui m’a d’ailleurs rendue très mal dans mon corps, hyper pudique. Si les garçons n’avaient rien fait, je serais encore vierge. Je me laissais faire, je ne les ai jamais choisis. Je sais que j’ai été une conne, ça ne m’a ni élevée ni abîmée. Je suis tout à fait contre l’idée, quand on n’a pas réellement dit non, qu’on s’est laissé faire, qu’on a cédé mais qu’on n’en avait pas totalement envie, qu’on dise qu’on a été violé. Après, quand on dit non, c’est non. Évidemment, le viol est un crime, je suis très nette là-dessus.

Pourtant, dans vos films – en particulier les premiers et le dernier –, vous montrez l’effet de sidération qui peut toucher des jeunes garçons ou des jeunes filles lorsqu’une personne qui a l’ascendant tente de les séduire…

Dans Une vieille maîtresse de Jules Barbey d’Aurevilly [qu’elle a adapté en 2007, ndlr], la marquise de Flers dit : « Le premier qui aime a perdu. » C’est comme ça. Si on entre dans une relation amoureuse et sentimentale, on est sous emprise, et le premier qui aime a perdu. Sauf si finalement ça devient une relation équilibrée, amoureuse et que ça forme un couple. Et comme on apprend aux filles à être plus amoureuses et qu’il faut qu’elles le soient pour consentir à coucher – ça, c’est le sujet de Romance –, elles perdent tout le temps. C’est là où il faut rayer la romance, apprendre qu’on peut coucher sans remords. Les gens plus vieux n’ont jamais eu plus de pouvoir sur moi.

L’idée que les adultes ne sont pas dignes de confiance est récurrente dans votre cinéma. Dans L’Été dernier, les trois adultes (joués par Léa Drucker, Olivier Rabourdin et Clotilde Courau) mentent, s’arrangent avec la réalité et le consentement, et ils restent soudés. Quelle vision avez-vous de l’âge adulte ?

Les adultes, je ne les ai jamais aimés. Je n’aimais pas ma mère. Je ne me souviens pas de l’avoir aimée, j’avais une rébellion tellement profonde… Cette année, il y avait mes petits-enfants à Cannes pour la projection du film. Ils ont été élevés dans l’horreur de mes films par mes enfants, qui en ont beaucoup souffert, surtout ma fille, Salomé. Quand, à l’école, on vous dit « ta mère fait des films pornos », on en souffre beaucoup. Le plus grand de mes fils, Hadrien, a un peu moins souffert. Il a huit ans de moins que Salomé [Catherine Breillat a aussi eu un troisième et dernier enfant, Paul, ndlr], et alors je commençais à être perçue différemment. À Cannes, mes deux petits-enfants ont adoré le film. Ce sont des ados, ils ont 17 ans, ça leur parle. Je crois que ce sont plus les adultes qui se posent la question de ce que va devenir l’ado.

Quelle relation entretenez-vous avec votre sœur, Marie-Hélène Breillat, qui a joué dans vos premiers films et est un peu plus âgée que vous ?

Elle faisait toujours plus jeune ! C’est une actrice, une diva, elle séduisait en faisant la femme-enfant, alors que moi je voulais qu’on ne m’aime que pour mon intelligence. Qu’on m’aime pour mon corps, qu’on me fasse des compliments sur mon corps, ça me rendait folle de rage. Ma mère m’a élevée en rivalité avec ma sœur. C’est pas une bonne chose. On est à la fois très proches, parce que très semblables, et très différentes. C’est une relation étrange. J’admire les deux frères Kircher [Paul, qui a notamment joué dans Le Lycéen de Christophe Honoré, et Samuel, qui joue l’ado dans L’Été dernier, ndlr], qui s’adorent. Nous, on a le même vocabulaire, le même rapport au langage. J’ai eu accès à tous les livres, même les livres archi-adultes. À 12 ans, je lisais le marquis de Sade, Jacques Audiberti, le comte de Lautréamont. Sade, je n’aimais pas, je ne l’ai pas lu avec délectation. Je n’aime pas son écriture, que je trouve trop voulue. J’aimais la violence des hommes dans les livres. J’adore Henry Miller. Ce qu’il dit des femmes est horrible, mais il le dit si bien !

NOUVELLE STAR · Samuel Kircher : « En libérant de l’énergie, les choses se collent à la peau »

L’Eté dernier de Catherine Breillat (c) Pyramide

Au début de votre premier film, Une vraie jeune fille, qui dévoilait sans pudeur les fantasmes d’une ado, celle-ci dit en voix off après s’être vomi dessus : « Le dégoût me rend lucide. C’est à ce moment précis que j’ai décidé de commencer mon journal. » Le dégoût, c’est votre moteur artistique ?

Plus que le dégoût, la déconsidération. En arrivant à Paris, je voulais faire l’Institut des hautes études cinématographiques [l’IDHEC, devenu La Fémis en 1988, ndlr]. Le directeur avait dit à mon père qu’il ne pouvait pas me prendre parce qu’il ferait de moi une chômeuse, parce que j’étais « juste une fille ». Les hémisphères cérébraux, c’est pas des couilles, que je sache. Dans les mêmes années, il y a eu une autre blessure violente. À la télévision, j’ai vu une séance à l’Assemblée nationale au cours de laquelle Michel Debré, notre Premier ministre [de 1959 à 1962, ndlr], discutait de la pilule pour les femmes et disait : « Mais qu’est-ce qu’elles feraient de cette liberté, ces pauvres petites perruches ? »

Avant de tourner Une vraie jeune fille, vous avez déjeuné avec le réalisateur Roberto Rossellini, qui a également essayé de remettre en question votre légitimité en tant que cinéaste…

J’ai connu Roberto Rossellini par Gaumont, grâce à Daniel Toscan du Plantier [célèbre producteur français et directeur de Gaumont de 1975 à 1985, ndlr]. Je cuisine très bien, j’avais un grand appartement – j’ai toujours vécu au-dessus de mes moyens. Je faisais des dîners à peu près tous les samedis soir. Rossellini est venu plusieurs fois chez moi. Après, j’ai déjeuné avec lui au Récamier [restaurant renommé de Saint-Germain-des-Prés, ndlr]. J’étais tellement persuadée d’être un grand metteur en scène… Je m’estimais comme la légitime héritière d’Ingmar Bergman. Je devais être d’une arrogance absolue. Mais, en même temps, c’était hyper paternaliste, ce qu’il m’a dit. Il m’a demandé, agacé : « Qu’est-ce que vous croyez que vous allez apporter de plus dans le portrait d’une jeune fille que ce qu’ont déjà fait les hommes ? » Et c’est sûr que Bergman a fait des choses sidérantes. Elia Kazan aussi, mais je l’ai découvert par la suite. J’admire beaucoup les grands metteurs en scène hommes.

Mais, quand même, ce film-là, Une vraie jeune fille, était sur la honte. Donc je lui ai répondu, du tac au tac : « Le regard de la honte. Parce que la honte, c’est vous qui nous l’avez donnée et c’est nous qui la portons. » Il fallait bien que je croie en moi puisqu’on ne me croyait pas. Ce film est inouï, inimaginable. Il a été enfermé au laboratoire pour des raisons financières, la faillite d’André Génovès [le producteur, ndlr], et parce que des féministes ne m’ont pas soutenue à l’époque. Si celles à qui je l’ai montré m’avaient soutenue, le film ne serait pas rentré dans son exil de vingt-cinq ans [tourné dans les années 1970, il est distribué seulement en 2000 grâce au succès de Romance, et interdit aux moins de 16 ans, ndlr]. On aurait fait le Festival de Cannes d’une manière ou d’une autre, même en off, et on aurait pu le sortir. J’ai commencé à m’entendre avec les féministes en rencontrant Jacky Buet [fondatrice du festival de films de femmes de Créteil, ndlr], qui, elle, est intelligente. Les autres me haïssaient parce que je n’étais pas dans le moralisme. Je trouve qu’il vaut mieux être lucide.

Une vraie jeune fille de Catherine Breillat (c) DR

Vous avez souffert de discrimination parce que vous êtes une femme, mais vous dites aussi vous moquer du collectif 50/50, créé en 2018, qui milite pour la parité dans le milieu du cinéma…

Je les comprends, elles ont raison, mais elles arrivent trop tard. Quand je passais à la commission de l’avance sur recettes, la proportion des femmes qui l’obtenaient était de 25 %, et c’était toujours des montants bien inférieurs à ceux reçus par les hommes. Idem pour Canal+, les chaînes de télé. C’était des budgets « de femmes », donc misérables. Christine Pascal [réalisatrice notamment du Petit Prince a dit en 1992, ndlr], Jeanne Labrune [réalisatrice de De sable et de sang, 1988, ndlr] et moi, on a fait beaucoup contre l’expression « le cinéma de femmes ». Il fallait être Marie Laurencin [artiste-peintre française des débuts de l’Art moderne dont le style a été qualifié de « nymphisme » et critiqué pour sa mièvrerie, ndlr]. Moi, je suis Francis Bacon ou Chaïm Soutine [peintres britannique et russe du XXe siècle aux styles expressionnistes et violents, ndlr]. Le bon goût, la douceur, la pudeur, je n’en veux pas. Je ne fais pas de pastel, je fais de l’art, de la violence sur toile. Je suis une combattante, je ne peux pas supporter qu’on dise du mal de moi.

Vous utilisez la métaphore de la peinture : c’est un art qui vous inspire ?

Je suis une folle de peinture. Ils m’aident toujours, les peintres. Une vraie jeune fille, c’était l’hyperréalisme américain. C’est évident que Romance, c’est Georges de La Tour[peintre lorrain du XVIIe siècle reconnu pour son travail sur les ombres et la lumière, ndlr]. La lumière hyper précise, jamais une ombre sur le visage. Ça donnait quelque chose de virginal, c’est de la peinture religieuse. Ça déréalise, il n’y a pas de chair. Ce n’est pas un film charnel. Romance, c’était à moi de le faire. Ni Lars von Trier ni Bernardo Bertolucci, que j’adore, ne devaient faire le premier film européen – puisqu’il y avait eu L’Empire des sens [film de Nagisa Ōshima sorti en 1976, ndlr] – avec des scènes sexuelles non simulées. J’ai fait tous les plans qui entraînaient une classification X : le sexe de femme visible, le sexe d’homme en érection, la pénétration. J’ai expliqué à la censure que ce qui comptait, ce n’était pas ce qu’on voyait, mais ce pourquoi on le voyait. Et qu’on faisait très bien la différence entre L’Origine du monde de Gustave Courbet [célèbre toile peinte en 1866 montrant la vulve et le buste dénudé d’une femme en gros plan, ndlr] et la photo d’un sexe dans Hot Vidéo. Il y en a un, c’est de l’art ; l’autre, c’est du porno. Ils l’ont compris. Il a été interdit aux moins de 16 ans sans avertissement.

L’Eté dernier de Catherine Breillat (c) Pyramide

Dans L’Été dernier, il y a aussi des scènes de sexe, que vous filmez de manière non charnelle. On a l’impression qu’Anne meurt un peu à chaque fois…

Elle s’abandonne à elle-même. Elle est hyper tendue, c’est Marie Madeleine en extase [tableau du Caravage peint en 1606 représentant la disciple du Christ assise, les mains croisées, la tête renversée vers l’arrière alors qu’elle a une vision mystique, ndlr], que j’ai complètement recopiée. À un moment, l’héroïne dans Romance dit : « Je ne peux pas m’abandonner, même à moi, je me viole. » C’est une autre manière de faire l’amour, qui n’est pas faire l’amour avec l’autre.

Comment pensez-vous la mise en scène de ces séquences de sexe ?

La nuit, quand je suis raide de peur ! Je ne peux pas faire une scène triviale, il faut qu’il y ait un sens. Parce que, si c’est érotique, ça n’a aucun sens. Je pense que quand on fait l’amour, c’est de la pensée en marche. Baiser, c’est un acte très médiocre, esthétiquement pas ravissant. Donc on se projette pour entrer dans la jouissance, on se raconte une histoire, c’est évident. Il y avait quatre scènes d’amour pour ce film. Il fallait montrer que chaque fois il se passait quelque chose, que c’était pas une baise, il y avait une signification différente dans leur relation. Ce que je veux voir, c’est l’émotion des visages. Ce n’est pas intéressant, la gymnastique des corps. Ce qui est intéressant, c’est les âmes et les émotions. Bon, les corps, autant qu’ils soient beaux. Je ne vais pas rendre une femme hideuse, ni un garçon d’ailleurs. Je ne veux pas qu’il y ait de la chair médiocre. Ce qui m’intéresse, c’est l’ultra-intimité. Qu’est-ce qui peut se passer réellement pour qu’on fasse ça ?

Aujourd’hui, qu’est-ce qui vous semble encore important de représenter au cinéma ?

L’ambiguïté dans les relations sexuelles et amoureuses, qui sont presque les choses les plus importantes. On est parfois dans une confusion de désirs et de sentiments. Quand on connaît Marivaux, quand on connaît Alfred de Musset, on voit bien à quel point c’est compliqué. Tous ces cheminements, tous ces dénis, comment on fait des plans à l’autre, comment on se dit le contraire des sentiments qu’on a. On est des êtres humains. Les sentiments, en particulier les sentiments de désir, c’est très compliqué. Il faut les montrer, mais avec cette vérité, donc cette ambiguïté, ce trouble. Personnellement, je pense que l’humanité en a besoin.

Photographie : Philippe Quaisse – Pasco & co pour TROISCOULEURS