Ricardo et la peinture s’impose comme un film lumineux tourné vers des sensations d’apaisement. Ce qui tranche avec la noirceur que vous avez souvent explorée par le passé.

Le désir de ce film est venu de mon amitié avec Ricardo Cavallo [peintre franco-argentin né en 1954 connu notamment pour ses grandes peintures à l’huile, ndlr], qui dure depuis quarante ans. On se voit régulièrement, on visite souvent des musées et des galeries et je suis fasciné par tout ce qu’il me dit dans ces moments-là. Je lui ai toujours dit que je ferai un jour un film sur lui et sur son rapport à l’art, mais il fallait simplement que je trouve deux ans complets devant moi pour m’y consacrer. Ce qui est désormais chose faite.

Le film commence dans le Finistère, où Ricardo vit une existence créative en pleine nature et vous montrez plus tard l’appartement de ses débuts, comme pour embrasser avec plénitude une vie entière.

J’ai commencé par l’endroit où il vit en ce moment car c’est une situation extraordinaire de voir cette école d’art gratuite en Bretagne qu’il a lui-même créée pour les enfants de son village et qui a lieu deux fois par semaine. C’est dans le prolongement de la maison où il habite, ça fait partie de chez lui. Et, physiquement, l’idée qu’il va chaque jour peindre dans la nature me plaît beaucoup aussi. Il ne reste pas juste dans son atelier, il a mis en place tout un mode de vie pour que son talent puisse s’exercer sans encombre. J’ai voulu montrer la manière exemplaire qu’a Ricardo de mettre son existence au service de sa passion. Tout mettre en ordre pour faire exactement ce qui nous intéresse et nous passionne, c’est une leçon du film et une leçon pour moi-même.

Une rétrospective vous sera consacrée à la Cinémathèque française du 29 novembre au 18 décembre. Est-ce que cela vous a poussé à vous pencher sur l’ensemble de votre œuvre et à y déceler un fil rouge ?

Ce n’est pas la première rétrospective qui m’est consacrée mais la précédente était il y a suffisamment longtemps pour que la Cinémathèque ait voulu la compléter. Concernant ma filmographie, on a une première période que Wikipédia appelle « hippie », terme avec lequel je ne suis pas d’accord car j’ai fait un seul film vraiment hippie, La Vallée, qui est sorti en 1972 à une période où le mouvement hippie était pratiquement terminé. Avant cela j’ai réalisé More en 1968 mais c’est surtout un film dramatique sur les drogues dures. La Vallée est au contraire un film où j’ai décidé de ne pas avoir de dramaturgie et de déployer une narration qui s’apparente à une contemplation.

C’est une chose que j’ai abandonnée par la suite mais cette tentative m’avait passionné. Et en réexaminant les choses, je vois que j’ai été intéressé dès le départ par le documentaire, c’est-à-dire que j’ai toujours eu une approche documentaire à toute chose.

Je réfléchis activement à cette question. Prenons Alfred Hitchcock, qui n’est pas du tout associé au style documentaire : hé bien j’ai appris dans une biographie qu’il avait décidé pour Psychose, puisque le récit se passait dans une certaine ville et qu’on allait à une certaine maison, de faire lui-même en voiture l’itinéraire de cette ville à cette maison afin d’éventuellement s’en inspirer. Il avait besoin de savoir, il avait besoin d’avoir vu. Il en reste très peu de choses dans le film, mais il avait la volonté d’avoir été là et de s’être donné la possibilité de comprendre. On trouve ainsi une démarche documentaire chez le cinéaste le moins documentaire qui soit.

“Ricardo et la peinture” de Barbet Schroeder : une histoire de la peinture par Cavallo

Même vos films de fiction américains des années 1990 comme JF partagerait appartement, Kiss of Death ou L’Enjeu furent donc abordés comme des documentaires ?

Absolument. J’ai fait tous ces films américains avec conviction et en choisissant moi-même le thème. Il s’agissait de projets que les studios voulaient faire mais je réécrivais à chaque fois le scénario. Je travaillais avec une productrice associée et j’étais moi-même producteur de ces films américains, ce qui me donnait le droit de montage final. Je prenais donc très au sérieux ces œuvres qui étaient des commandes au sens très large du terme et j’avais une approche de recherche documentaire sur chaque sujet. Je n’ai finalement fait que du documentaire.

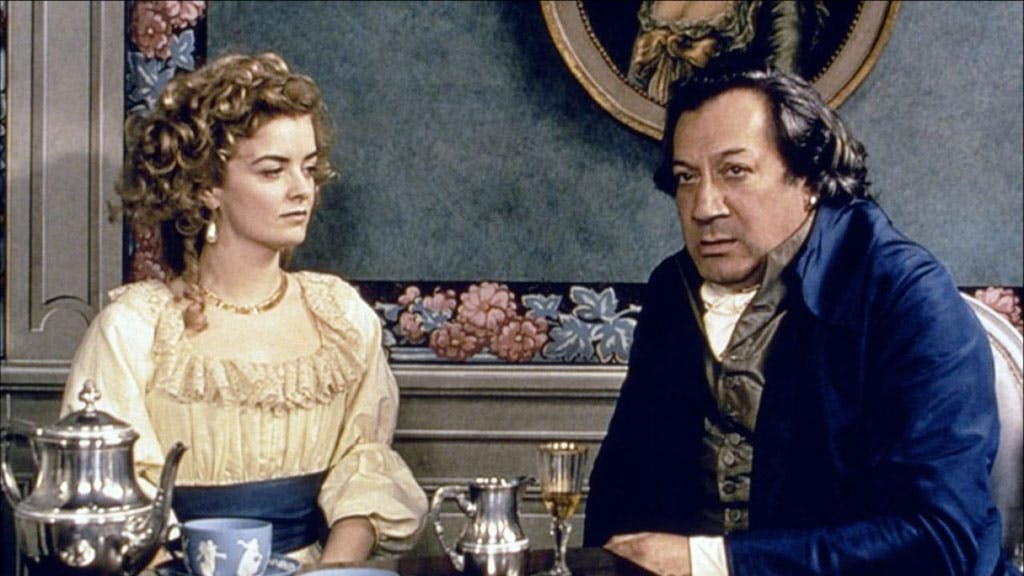

Barbet Schroeder, JF partagerait appartement, 1992

Vous parliez de votre rôle de producteur, occasion de rappeler que Les Films du Losange, société que vous avez créée en 1962, célèbre ses soixante ans avec plusieurs évènements. L’activité de producteur est-elle pour vous intimement liée à l’activité de cinéaste ?

C’est surtout lié à Éric Rohmer, qui était mon maître. C’est Rohmer que j’admirais, que j’ai été rencontrer aux Cahiers du cinéma et avec qui j’ai commencé à travailler sur des films où il n’y avait littéralement pas de budget. On faisait certains films en 16 mm noir et blanc et on employait très peu de négatifs, même si c’était ce qu’il y avait de moins cher. On n’avait pas d’argent pour tirer des copies donc on ne voyait pas le résultat de ce qu’on faisait avant d’avoir trouvé l’argent.

À l’époque ce n’est pas un métier de producteur qu’on faisait mais vraiment un métier d’assistant/directeur de production/électricien. On touchait à tout et c’était juste des équipes de trois personnes. Producteur c’est venu après, quand Rohmer a été viré des Cahiers du cinéma et s’est retrouvé sans argent. Je lui ai proposé, plutôt que de faire une autre revue de cinéma, de créer une société pour produire nos films et de m’en occuper.

PORTFOLIO — Rohmer aux quatre saisons

J’avais évidemment moi-même envie de réaliser, mais je n’étais pas pressé car j’avais étudié les biographies des cinéastes que j’admirais et avais découvert que le cinéma n’était pas spécialement un art de la jeunesse. Autant la musique ou la peinture peuvent l’être, autant l’architecture et le cinéma sont des arts adultes. Et quelques années après la création des Films du Losange, je travaillais sur le scénario de More.

Les Films du Losange continuent encore aujourd’hui à produire et distribuer des œuvres ambitieuses.

Oui, Les Films du Losange ont ensuite vécu tout seuls et ont continué à très bien fonctionner. Ils ont gardé les lignes de ce qu’on peut appeler la politique des auteurs, en aidant et en accompagnant les cinéastes. Moi, je ne pouvais plus m’en occuper notamment car je suis parti très longtemps en Amérique, du milieu des années 1980 à la fin des années 1990. J’étais installé aux Etats-Unis, même si je ne comptais pas y rester pour le restant de mes jours. Dès que ça n’allait plus exactement comme je voulais à Hollywood, je suis parti à Medellín, en Colombie, avec très peu de moyens et j’ai tourné en langue espagnole le premier film de fiction jamais fait avec des moyens digitaux, La Vierge des tueurs [drame sorti en 2000 racontant l’histoire d’un écrivain homosexuel colombien de retour dans la ville de son enfance qui tombe amoureux d’un jeune tueur à gages, ndlr]. J’ai découvert là la possibilité d’employer plusieurs caméras puisque la pellicule ne coûtait rien.

Barbet Schroeder, La Vierge des tueurs, 2000

Vous aviez réalisé ce film par pure volonté d’expérimentation ?

Je suis toujours intéressé par le fait de trouver un élément nouveau qui n’a pas été fait et qui correspond au film que je veux faire. La ville dans La Vierge des tueurs devait devenir un personnage du récit et cette manière de filmer et d’utiliser plusieurs caméras permettait de sentir Medellín dans tous les plans. Il y avait d’ailleurs un point commun avec un de mes premiers films américains, Barfly [sorti en 1987, ce film narre la rencontre à Los Angeles entre un écrivain alcoolique et une femme en instance de divorce elle-même alcoolique, ndlr] que j’ai mis sept ans à faire car personne n’en voulait même si j’ai insisté et que j’ai tout essayé avant que cela finisse miraculeusement par marcher : ce sont de très grands écrivains qui ont écrit le scénario, Charles Bukowski pour Barfly et Fernando Vallejo, un des plus grands auteurs de la langue espagnole, pour La Vierge des tueurs.

Et avoir un grand écrivain qui connaît intimement son sujet est formidable car j’ai pu à travers un travail d’enquête documentaire pénétrer dans leurs univers en essayant de les respecter au plus près. Le fait de ne plus m’occuper moi-même directement du scénario était un grand progrès et ça m’a permis de faire de meilleurs films !

Dans vos années américaines, vous avez tourné avec beaucoup de grandes stars : Faye Dunaway, Mickey Rourke, Nicolas Cage, Meryl Streep, Samuel L. Jackson, Michael Keaton…

Pour moi, le casting est ce qui vient tout de suite après le scénario en ordre d’importance. Pouvoir avoir les plus grands comédiens qui existaient à cette époque à l’endroit où je travaillais, c’était un luxe extraordinaire. Leurs interprétations correspondaient à la qualité dont je rêvais et dépassaient même tout ce que j’imaginais. Et la bataille ce n’était pas d’obtenir ces vedettes, mais c’était plutôt dans l’autre sens.

Figurez-vous par exemple que je m’entendais très bien avec Nicolas Cage et que j’ai immédiatement pensé à lui pour un film d’action mais les studios m’ont dit : « Non, c’est un acteur de comédie, il ne faut pas lui faire faire de cinéma d’action ! » Alors qu’il s’est mis par la suite à ne faire quasiment que ça. C’était surtout ce genre de discussions et de problèmes d’acteurs que j’avais. Les studios n’étaient pas toujours d’accord avec mes choix et ma phrase c’était à chaque fois : « Bon, peut-être que vous allez pouvoir trouver un autre metteur en scène qui correspondra mieux à ce que vous cherchez. »

Pourquoi Nicolas Cage fascine-t-il tant ?

Vous êtes parti d’Hollywood à la fin des années 1990, au moment où l’industrie a effectivement commencé à changer.

C’est très simple, ce qui a changé Hollywood fut la possibilité d’avoir soudain des images virtuelles. J’étais d’ailleurs parfaitement au courant de toutes ces évolutions techniques et j’étais passionné par les effets spéciaux, à tel point que quand je repassais par Paris, tous les six mois environ, j’expliquais tout ça en détail à Rohmer. Ça lui a donné l’idée de réaliser L’Anglaise et le Duc. Il y avait cette envie de toujours chercher ce qu’il y a d’intéressant dans la nouveauté.

Eric Rohmer, L’Anglaise et le Duc, 2001

Vous avez parfois fait l’acteur. Vous jouez le Président français dans Mars Attacks ! de Tim Burton. Ces apparitions étaient pour rendre service ou discutiez-vous aussi mise en scène avec les cinéastes ?

Je ne faisais ces apparitions que pour des amis car je n’aurais jamais accepté de jouer des rôles où j’aurais été payé et qui m’auraient sollicité pendant un ou deux mois. Cela m’intéressait en fait d’apprendre ce qu’il ne faut pas dire aux acteurs et comment ne pas se comporter avec eux quand on est metteur en scène. En découvrant la direction d’autres cinéastes, je me disais : « Ah ça là c’est pas une bonne idée car je ne me sens pas bien, je n’ai pas compris ce qu’il me demande, il aurait dû m’expliquer mieux. » J’avais donc une position curieuse sur ces tournages mais c’était la plupart du temps surtout de l’admiration.

Cette curiosité permanente vous a aussi mené à la série Mad Men, dont vous avez réalisé l’épisode de la saison 3 consacré à l’assassinat de JF Kennedy : The Grown-Ups, diffusé en 2009.

J’étais curieux de voir comment on réussit à tourner 45 minutes d’images en seulement cinq jours. Je me souviens aussi que l’équipe m’a dit à propos d’un plan : « Tiens, dans ce décor récurrent de la série, tout le monde avait pris toutes les positions possibles de caméras mais vous avez trouvé une position que personne n’avait encore faite. » Mais autrement il fallait surtout respecter la vision de l’auteur, Matthew Weiner. C’était lui et les acteurs qui étaient au centre de tout. Et autour de l’auteur, qui était débordé car il fallait écrire tout le temps, il y avait aussi toute une équipe de femmes. Donc il y avait une sensibilité féminine dans cette série et c’était passionnant de voir tout ce processus de création.

Cet épisode aborde un moment déterminant de l’histoire de la violence aux États-Unis, ce qui entretient un lien avec le reste de votre filmographie.

Moi je n’ai rien choisi du tout, c’est Matthew Weiner en sa qualité d’auteur-producteur qui m’a m’attribué cet épisode-là. Ce que j’ai trouvé extraordinaire aussi c’est que le chef-opérateur voulait reproduire la même lumière et la même météo que le jour de novembre 1963 où l’épisode se passait. Il voulait que le ciel soit couvert et moi j’étais aux anges car c’est tout à fait le genre d’approche que j’avais. Il y avait une démarche documentaire également à propos de ce milieu d’agences de publicité qui avait été très étudié. Mais là ce n’était pas moi qui faisais cette enquête. Et après ça, je n’ai pas cherché à faire d’autres séries. Pour moi, Los Angeles est typiquement un endroit où il ne faut pas avoir de maison, d’enfants ou de choses à payer. Il faut pouvoir partir dès que le coeur vous en dit. C’est un lieu très dangereux sinon pour un metteur en scène.

Vous avez ensuite clôturé en 2016 ce qu’on appelle la trilogie du Mal avec le documentaire Le Vénérable W., qui succédait à Général Idi Amin Dada : Autoportrait (1974) et à L’Avocat de la terreur (2007).

L’idée de cette trilogie c’est d’essayer de comprendre le mal, ce que tous les grands romans ont toujours essayé de faire. Voir d’où ça pouvait venir chez l’être humain car ça existe uniquement chez l’humain. C’est un sujet très profond et le Mal reste quand même plus facile à trouver que le Bien. Je ne pense pas que je pourrais faire une série de films sur le Bien. J’ai trouvé un seul personnage, Ricardo, mais pour le reste j’aurais du mal.

Ricardo et la peinture transmet en effet une forme d’espoir alors même que la violence du monde redouble ces derniers temps.

Le Mal a pris le pouvoir un peu partout, oui. Et je préfère justement me réfugier sur un ami comme Ricardo, que je sais être extraordinaire, pour partager mes sentiments et transmettre de l’optimisme. Dans ma trilogie, je m’intéressais ceci dit à des personnes qui incarnaient ce Mal mais qui en théorie n’étaient pas mauvaises. Jacques Vergès a ainsi fait un travail extraordinaire pour l’indépendance de l’Algérie. Le vénérable W., Ashin Wirathu, était quand même un moine bouddhiste, soit la religion dont je me sens le plus proche. C’était donc très troublant de le voir se transformer en criminel. Et Idi Amin Dada est un dictateur qui d’une certaine manière avait une innocence en lui, ce qui est d’autant plus terrible et inquiétant.

Sur un plan plus biographique, il se trouve que vous êtes né en Iran, à Téhéran. Y êtes-vous retourné depuis ?

Je suis né en Iran de parents suisses et j’ai grandi en Colombie. Donc je ne suis véritablement d’aucun pays, même si ma culture est française et qu’à partir de la sixième j’ai fait ma scolarité à Paris. J’ai en effet essayé de revenir en Iran, à l’époque du Shah, où c’était encore possible. Mais aujourd’hui je ne pense plus que ce soit possible et je crois que cela me ferait trop de peine. C’est un pays que j’aime beaucoup, ce sont des habitants brillantissimes et c’est une telle catastrophe de voir l’oppression qu’ils subissent. Je parle de l’Iran mais il y a beaucoup d’autres pays et d’autres cultures magnifiques qui vivent une très mauvaise période. C’est une des raisons pour lesquelles j’ai fait Ricardo et la peinture : je ressens qu’il y a quelque chose dans l’idée de création artistique à tout prix qui peut encore nous sauver un peu.

Ricardo et la peinture de Barbet Schroeder, Les Films du Losange (1 h 46), sortie le 15 novembre.

La rétrospective à la Cinémathèque française se tiendra du 29 novembre au 18 décembre. Pour réserver, rendez-vous sur le site.