Au départ, l’idée était celle d’une récompense qui célèbrerait les nouveaux cinéastes et leur donnerait une visibilité. Un pari, en quelque sorte, lancé en 1951 par le professeur et historien de cinéma Armand-Jean Cauliez et l’éditeur Claude Aveline dans le but de transmettre la philosophie du cinéaste Jean Vigo et d’encourager les auteurs en devenir.

On est alors au sortir de la Seconde Guerre mondiale et le cinéma, qui peine à se réinventer, prône un certain académisme en décalage avec la jeunesse créative de l’époque. En redécouvrant l’œuvre étonnante de Jean Vigo, censuré de son vivant, les cinéastes et spécialistes du septième art se prennent de passion pour ce jeune visionnaire de l’entre-deux-guerres.

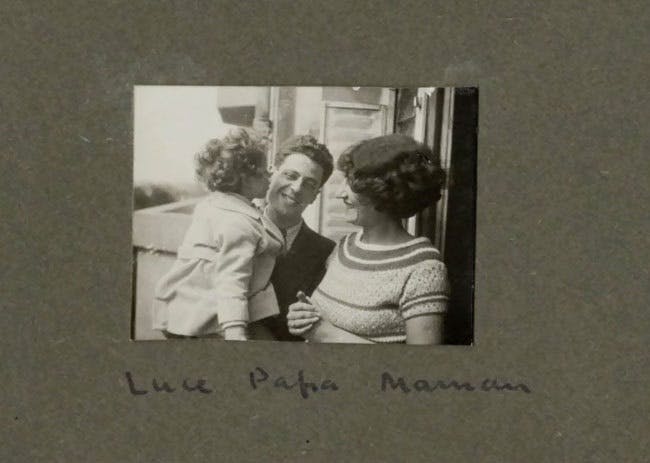

Également exécuteur testamentaire du réalisateur, Claude Aveline consulte la fille de ce dernier, Luce Vigo, lors de la création du Prix. Celle qui n’avait que 3 ans lorsque son père est mort dédiera, elle aussi, sa vie au cinéma et à « l’esprit Vigo », en devenant la principale animatrice du prix dès sa majorité.

L’histoire de ce prix sans cesse tourné vers la jeune génération ne pourrait être comprise sans un voyage préalable sur les traces de Jean Vigo, un réalisateur précurseur, tombé dans le bain de la politique tout petit, et fauché en pleine fleur de l’âge.

Luce Vigo et son fils Nicolas Sand, Luce, à propos de Jean Vigo © La Huit Production

UN CINÉASTE REBELLE

Jean Vigo a grandi dans le milieu militant et anarchiste parisien, avec un père journaliste d’origine catalane – Eugène Bonaventure de Vigo, dit Miguel de Almereyda. Aux côtés de ce père révolutionnaire et antimilitariste, qui l’embarquait dans ses meetings aussi bien que dans les bistrots où l’on braillait et débattait sur l’actualité, le futur cinéaste est vite confronté aux enjeux de son temps. Incarcéré à la prison de Fresnes, Eugène Bonaventure de Vigo est retrouvé mort en 1917 dans des circonstances troubles, laissant son fils orphelin au milieu du chaos de la Première Guerre mondiale. Il est alors élevé par son grand-père par alliance, un photographe qui lui fait découvrir le monde des images et forge sa vocation de cinéaste. Dans les années 1920 et 1930, il écrira des dizaines de scénarios (qui, pour beaucoup, ne verront jamais le jour) et réalisera quatre films.

Décédé prématurément de la tuberculose à seulement 29 ans en 1934, Jean Vigo portera longtemps les stigmates d’un être solitaire et malade, bien loin de sa filmographie qui, au contraire, est pleine d’humour et d’envolées poétiques. Son œuvre d’une rare maîtrise aborde des sujets polémiques jusqu’alors inédits, comme la révolte anarchiste de jeunes adolescents dans (1933) – son film le plus autobiographique – ou le désir et la rencontre des corps dans L’Atalante (1934) – chef d’œuvre mutilé puis frappé d’interdiction par la commission de censure de l’époque.

Zéro de conduite © Malavida

Ses mises en scène innovantes avec des prises de vues subaquatiques et des mouvements de caméra libres font de lui un véritable cinéaste-poète. « À voir ses films, on se rend compte qu’il est beaucoup plus qu’un metteur en scène, qu’il ne se contente pas d’épeler, qu’il explore une terre étrangère. Si le cinéma est un art du sommeil, il n’y a qu’un homme qui ait la clef des songes », dira de lui Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque Française, en redécouvrant ses films dans les années 1950.

Les cinéastes de la Nouvelle Vague sont tout aussi fascinés par ce réalisateur de génie, notamment François Truffaut : Les Quatre Cents Coups (1959) sont directement inspirés de l’histoire de Zéro de conduite, œuvre hantée par l’enfance, sujet de prédilection de Vigo, qu’on retrouve chez beaucoup d’autres auteurs primés plus tard par le prix.

LIEU-REFUGE

Lieu des traumatismes et des souvenirs enfouis, propice à la rêverie et à la réinvention de soi, l’enfance est omniprésente dans l’histoire du Prix Jean Vigo. On remarque ainsi chez plusieurs des cinéastes récompensés cette même obsession.

Chez Maurice Pialat qui, avec L’Enfance nue (1969), saisit lui aussi la rébellion d’un jeune garçon, placé en famille d’accueil après le décès de sa mère. Un film pour lequel Pialat se voit décerné le prix du long-métrage pour son approche inédite du réel, quasiment ethnologique, et la précision de sa narration brute, à fleur de peau.

Laurent Achard, récompensé en 2006, s’est également intéressé de près au sujet, y revenant de manière systématique, comme sur le lieu d’un crime dont il faudrait retrouver les coupables, sans jamais y parvenir. Le Dernier des fous brosse le portrait d’une famille dysfonctionnelle dont le jeune Martin, onze ans, pâtit, jusqu’à ce que l’irréparable se produise….

Dans Hoa-Binh de Raoul Coutard (1970), c’est l’enfance orpheline livrée à elle-même qui est montrée, dans un Vietnam ravagé par la guerre, à travers la figure d’un jeune garçon contraint de devenir cireur de chaussure après la mort de ses parents pour s’occuper de sa petite sœur.

Ces récits d’orphelins et d’enfances malmenées sont une facette de ce prix, toujours soucieux de mettre en lumière des cinéastes invisibilisés, et les existences à la marge.

LES MARGES AU CENTRE

Au fil des années, le prix s’est dans le même temps démarqué en mettant à l’honneur le travail de minorités peu représentées dans le monde du cinéma français. En 2001, Alain Guiraudie obtenait le Grand Prix avec Ce vieux rêve qui bouge, exploration du désir homosexuel dans le milieu ouvrier. Avec Saint Omer (2022), Alice Diop (récompensée cette année-là) signait de son côté un drame inspiré de faits réels sur l’infanticide d’une jeune fille de quinze mois par sa mère.

Ce film de procès au témoignage troublant décortiquait la violence insidieuse de la misogynie et du racisme en France, racisme qui avait déjà été dénoncé Dans La Noire de… d’Ousmane Sembene, prix Jean Vigo 1966. Le film, très en avance sur son temps, et qui ressort actuellement en salles, pointait du doigt l’esclavagisme moderne, à travers le personnage de Diouana, jeune sénégalaise embauchée par un couple de Français et devenue leur bonne à tout faire.

Photo de famille, Luce, Jean et Lydu Lozinska, Luce, à propos de Jean Vigo © La Huit Production

À travers ses choix audacieux et son approche singulière, le Prix s’inscrit dans la lignée des idées de Vigo qui militait pour un « cinéma social » destiné à « dessiller les yeux », comme il l’expliquait dans la revue Ciné-Club en 1931. Une histoire de cinéma et d’engagement, mais aussi d’amitiés, de liens noués pour réparer. C’est ce qu’on devine dans l’histoire de Luce Vigo qui, après la mort de sa mère peu avant le Seconde Guerre mondiale, a ainsi pu elle-même se créer ce foyer. Comme la passation informelle et muette d’un amour pour la force politique du cinéma – cette « clef des songes » dont parlait Langlois qui permettrait d’ouvrir la porte d’un monde plus juste, plus beau.

Image L’Atalante © Malavida